読書・『店長のためのやさしい《ドラッカー講座》』

出張で読めなかった10日分の日経新聞と

サンフランシスコの新聞で、ホールフーズの紙袋はいっぱいだった。

機内にはこれと、2冊の本、春山茂雄の『新脳内革命』と

結城先生の『店長のためのやさしい《ドラッカー講座》』を持ち込んだ。

退屈はしない。

なにしろ、1日2万歩の徘徊を日課としてからは、

毎日3時間近く歩くことになり、読書の時間は無い。

歩くことが健康に良いことは経験で実証済みである。

成長ホルモンが若返りと大いに関係あることは

15年ぐらい前から知っていた。

その成長ホルモンは下半身から出る。

すなわちスクワット、相撲の股割、歩き、などである。

もちろん、セックスが一番良いと思うが、

『新脳内革命』にはそこまで明記していない。

私は日々の歩きと、蹴りで若返った。

肌はツルツルである。

さて、結城先生のドラッカー講座には刺激を受けた。

「虫ドラ?無視ドラ?ムシドラ?」という本が

よく読まれていると聞いていたが、

結城先生の本に刺激をうけ、

『もし高校野球の女子マネージャーが

ドラッカーの『マネジメント』を読んだら』を読んだ。

ややこしい表現だ。

これが、もしドラ?の正式なタイトルだった。

マンガのような表紙に引き込まれて読んだ。

面白かった。感動で涙も出てきた。

映画も見る羽目になった。

実は5月のセミナーで、

「浅野さんはドラッカーを読んでいますか?

アメリカの経営者はドラッカーを読んでいるのでしょうか?」と、

イトーヨーカ堂の組合大幹部からの質問であった。

私の回答は、

「実は私、頻繁に

『浅野さんは、かなりドラッカーを読みこなしていますね?』とか、

『ドラッカーに影響を受けている』と言われますが、

ドラッカーに傾倒しているわけでも、本をたくさん読んだ記憶もない。

アメリカのITの社長も読んでいるのかな?

よく知らない。

ヤマダ電機の社長はドラッカーを、

そもそも読んでいないでしょう(たいへん失礼)?」と答えてしまった。

私がドラッカーに影響されている??

そう言われるのには、実は思い当たる節がある。

私は何百回もアメリカの経営者や、

店長インタビューを通じてドラッカーに触れていたのである。

確かに、家に帰ってみると、

ドラッカーの『時代を超える言葉』や、

『ネクスト・ソサエティ』があった。

読んでいたのだ。

でも正直、あまり記憶がない。

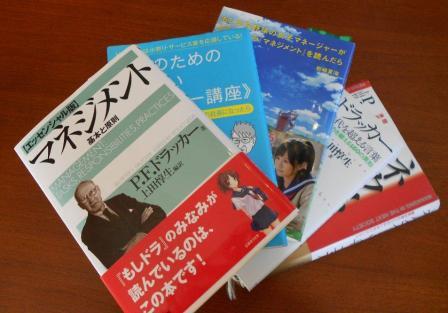

さっそく結城先生の本に出てくる、

上田惇生翻訳の『マネジメント・エッセンシャル版』を

買って読み始めた。

そして確信を得た。

ドラッカーの考えは、もうすでにアメリカでは

経営者だけでなく、生活までしみ込んだ考え方である。

いや、もしかしてアメリカ社会の考え方をベースに、

経営書としてドラッカーがまとめたのか、という気さえする。

それほどドラッカーの考え方は、

アメリカ人の日常生活の思考の根本原理になっている。

事業に成功しているヤマダ電機の社長のような方々は、

ドラッカーを読まなくても、

ドラッカー経営が彼の思考にしみ込んで、

生活の一部になっているに違いないと思えてきた。

いくつか私が興味をもった部分を紹介したい。

結城先生の本の162ページ、

「現実には、ほとんどの企業でマーケティングは、行われていない」

「販売とマーケティングは逆である。

同じ意味でない。補完する部分さえない」

これはショックな言葉であった。

販売は戦術、マーケティングは戦略のようにも理解していたが、

補完する部分さえない。

もう少し勉強が必要のようである。

アメリカの海兵隊が生み出したスポーツ、

アメリカン・フットボールは、

戦うのは選手だけではない。

マスコミも観客も世論も、すべての人たちを味方にしないと

戦争に勝てない。

“選手”という戦闘員だけの戦いではないのだ。

これを教えるためのスポーツが、

アメリカン・フットボールだと聞いたことがある。

日本のプロ野球監督が平気でマスコミや世論を

敵にする考え方と大きな違いだ。

経営で勝つことは総力戦、販売だけでは勝てない。

マスコミも地域社会も政治すら味方にする

アメリカのマーケティング。

勝つ仕組みではなく、勝てる仕組みを作れ。

国際世論形成で負け続けている日本。

企業人も政治家もマスコミもドラッカーを真摯に学ぶべきだ。

『もしドラ』の高校生マネージャーは、以下の言葉に元気づけられた。

人を管理する能力、議長役や面接の能力は学ぶ事が出来る。

管理体制、昇進制度、報酬制度を通じて人材開発に有効な方策を講ずる事も出来る。だがそれだけでは十分ではない。

根本的な資質が必要である。それは真摯さである。

学ぶことに出来ない資質、初めから身につけていないと行けない資質が一つだけある。それは才能ではない、真摯さである。

これはノードストローム百貨店やホールフーズの採用基準、

「サービス精神は教わることが出来ない」

という考えと通じるものがある。

さらに、結城先生の本の10ページの

イノベーションとは、新しい価値を示し、

新しいニーズを作りだす重要性、

というところや、176ページあたりにある

イノベーションの

「5つの原理」「3つのタブー」「3つの成功条件」「7つの機会」

などの項目は、何度も読み返した。

出来れば私の思考の一部にしたい。

ドラッカーは難しくはなかった。

結城先生の本のおかげで5冊のドラッカーを

読むきっかけになった。

難しいことをやさしく書く、

それが『店長のためのやさしい《ドラッカー講座》』のようである。

不思議だ。

以前読んだ時のドラッカーは印象に残っていない。

『もしドラ』と『店ドラ』を読めば、

必ずもっとドラッカーを知りたくなる。

この2冊の本で日本社会は必ず変わる。

政治家にまず一番に読んでもらいたい本である。

浅野秀二

6月16日