合言葉は「インフラを共有し、店頭で競争する」

はじめに

2010年7月2日(金)帝国ホテル。

日本スーパーマーケット協会(JSA)の平成22年度通常総会後の

パネルディスカッション会場。

会員、賛助会員700名余りが一堂に会したその場において、

2010年度の協会の事業が、大塚明専務理事から発表されました。

その取り組みは以下のとおりです。

1.「2020年のSMの未来像研究会」のスタート

2.物流標準クレートなど「業界標準化」の推進

3.三協会による「スーパーマーケット統計調査の実施

4.流通最新情報「携帯メールマガジン」の配信サービス

なかでも、3つめの「物流標準クレート」は、今年に入り、次々に企業参加が進み、

7月1日時点ではスーパーマーケット21社が導入。

連載のはじめに、この間の動きを追ってみましょう。

山梨県内スーパーマーケット10社が「標準クレート」を導入

2010年4月、山梨県内の主要なスーパーマーケット企業10社が、

省資源化と物流効率の改善を図ることを目的に、

「標準クレート」の導入を開始しました。

参画した企業は、㈱アマノパークス、㈱いちやまマート、㈱オギノ、

巨摩野農業協同組合(Aコープ)、㈱公正屋、㈱さえき、㈱セルバ、㈱日向、㈱やまと、

そしてユニー㈱の10社です。

山梨県内の主だったスーパーマーケットが、いっせいに、しかも共同で取り組むというのは、

話題にもなりましたし、甲府市内で記者発表が行われたこともあり、

流通メディアもこぞってリポートしました。

2005年物流クレート標準化協議会の発足

遡ること5年前の2005年、

日本スーパーマーケット協会と日本チェーンストア協会は、

合同で『物流クレート標準化協議会』を設立しました。

「食品通い箱」と呼ばれる物流クレートの標準化、共有化を図ることが目的でした。

それが現在、標準クレート普及活動の母体となっています。

食品通い箱、あるいは物流クレートはさまざまな呼称で使われています。

しかも小売企業ごとにバラバラ。

その種類を集約し、再使用できる物流クレートの規格を定め、それを製配販に普及させる。

その結果、資源のムダ、物流コストのムダ、作業のムダを省いていく。

そうした目的をもって協議会はスタートしています。

2005年からの歩み

はじめに物流標準クレートを共有化するまでの経緯を、簡単に紹介しましょう。

両協会合同の協議会の前身として、

まず日本スーパーマーケット協会の物流システム委員会内に協議会が発足します。

食品通い箱が多種多様であることから生じる作業効率の影響、

段ボールの廃棄処理に伴うリサイクル費用等の効率改善などなど、

まさにスーパーマーケットの現場の課題をテーマに討議され始めました。

この成果をもとに、日本チェーンストア協会への働きかけが行われ、

ついに2005年10月、『物流クレート標準化協議会』が設立。

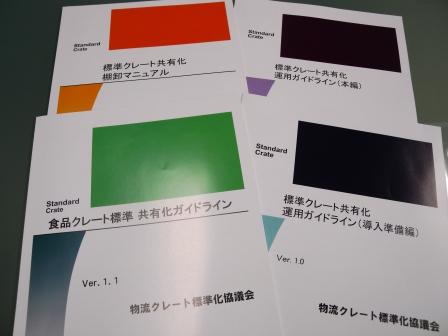

2年間の検討活動を経て、2007年には、物流標準クレートの規格が決定され、それが発表されます。

一方で、2008年には、経済産業省の『日配分野等における物流クレート共有化に関する電子タグ実証事業』が行われます。

この事業には小売業、卸売業、食品製造業が参画。

物流クレートを共有化することによる経済効果、環境負荷の低減などについての実験が行われます。

同年4月には、日本スーパーマーケット協会、日本チェーンストア協会を中心に、オール日本スーパーマーケット協会、日本セルフ・サービス協会、全国スーパーマーケット協会の流通5団体が共同会議を開催。

ここで初めて『食品クレート標準共有化ガイドラインVer1.0』が発表されます。

さらに翌2009年4月、標準クレートの数量管理システム、ガイドライン、マニュアル、フォーマット等の規定、様式がまとめられ、クレート標準化・共有化の枠組みが確立されました。

枠組みが決まるや否や、同じく2009年4月には、関西地区において、イズミヤ㈱、㈱オークワ、㈱関西スーパーマーケット、㈱ライフコーポレーションの4社が導入を開始。

5月に、関東地区で㈱エコスが、7月に㈱シジシージャパンが取り組みを始め、中部地区では11月にユニー㈱が参画しました。

また、2009年9月には、スーパーマーケット会員企業数が最も多い社団法人日本セルフ・サービス協会も主旨に賛同し、この『物流クレート標準化協議会』に参画しています。

そしてこの春、ここに新たに山梨の9社が加わり、導入企業は16社となりました。

さらに、関東で㈱ヤオコー、㈱セイブ、㈱たいらや、㈱マスダ、㈱たからやが加わり、21社に拡大。

2010年は、「標準クレート」普及活動が本格的にスタートした年となります。

でも、なぜ標準化、共有化が必要なのか?

そもそもクレートとは何か?

流通業にとって身近で大事なインフラの一つ、「クレート」について、さまざまな視点から考えていきます。

合言葉は「インフラを共有し、店頭で競争する」。

<by 商人舎標準クレート研究チーム・K>

*本ブログ記事は「商人舎標準クレート研究チーム」によるものです。

日本スーパーマーケット協会提供の資料、各関係者への取材で構成していきます。

![[連載]物流クレート標準化物語](http://www.shoninsha.co.jp/modules/kureto/wp-content/themes/special_blog/images/title.jpg)