現代芸術家/森村泰昌の「肖像・ゴッホ」に勇気づけられる。

8月31日。

8月の終わり。

明日から9月。

日経新聞「私の履歴書」

美術家の森村泰昌さん。

ついつい1カ月間、

読み続けてしまった。

この新聞のこの連載にしては、

異例中の異例。

だから面白かった。

最近の日経新聞は、

大きく変わってきた。

夕刊の「プロムナード」では、

写真家の金川晋吾さんが連載を書いている。

この人も異例の写真家だ。

一言で片づけたいとは思わないが、

「多様性」や「異端性」が極めて大切であることを、

経済の新聞が主張している。

それがいいと思う。

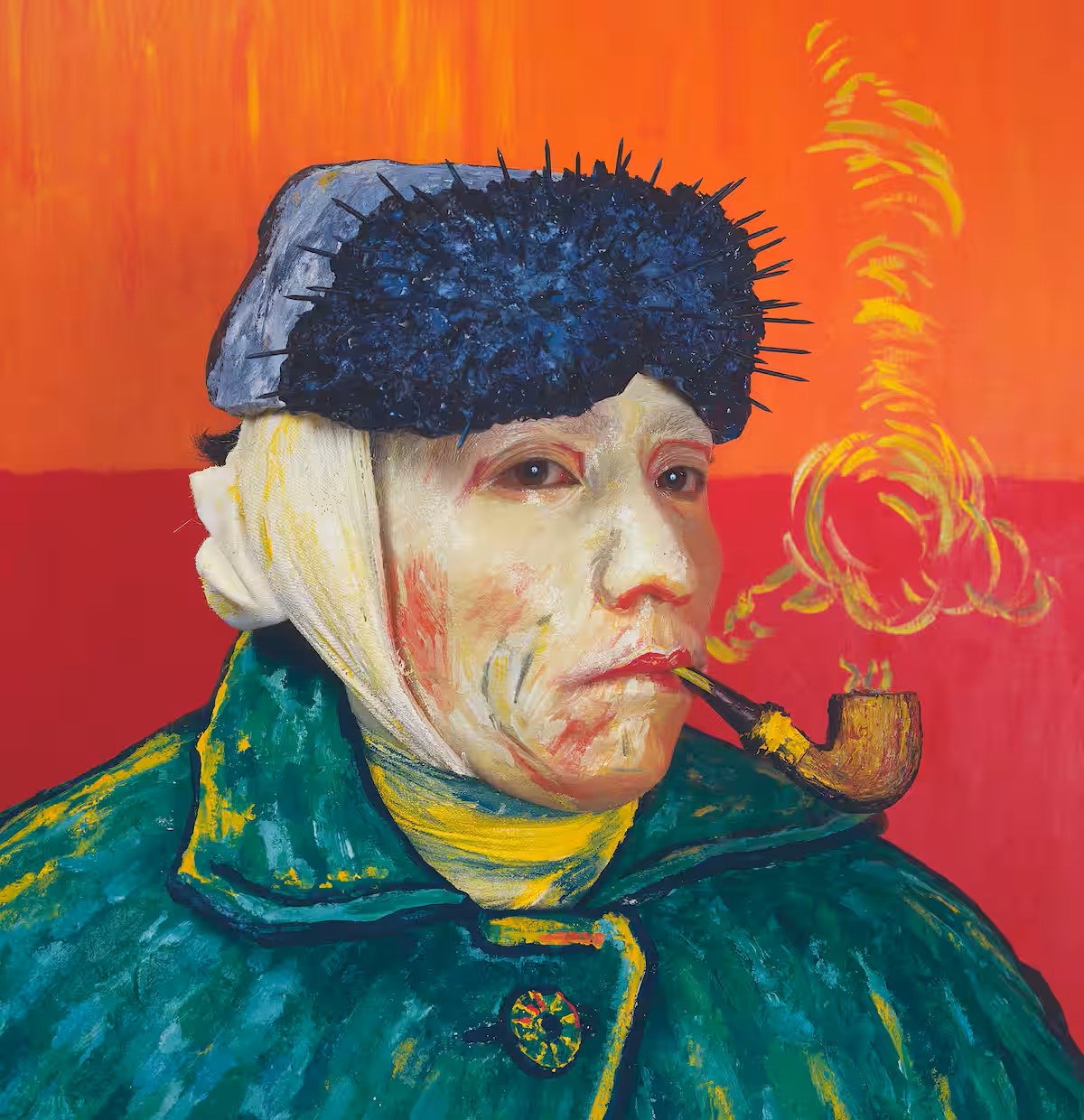

森村泰昌さんは、

自らがゴッホの自画像に「なる」作品によって、

衝撃的なデビューを果たした。

セルフポートレイトの写真作品。

1985年に発表して、もう40年が経過する。

小学生のころから油絵を描く。

京都芸術大学に入って美術に取り組む。

アーネスト・サトウの弟子となって写真を学ぶ。

それらもあきらめて文筆家を志す。

しかしピンとくるものがない。

述懐する。

「核になるところが見つからない。

何をやってもこれは自分じゃない。

自分がどこにもないと思っていた」

「だが迷っている自分が確かに

ここにいるじゃないか」

「迷っている自分を核に、

これまでやってきたことすべてを寄せ集めたら、

トータルなひとつの世界になった」

それが「肖像・ゴッホ」だった。

以来、次々に西洋の名画の主人公になり切って、

それを自分で写真にした。

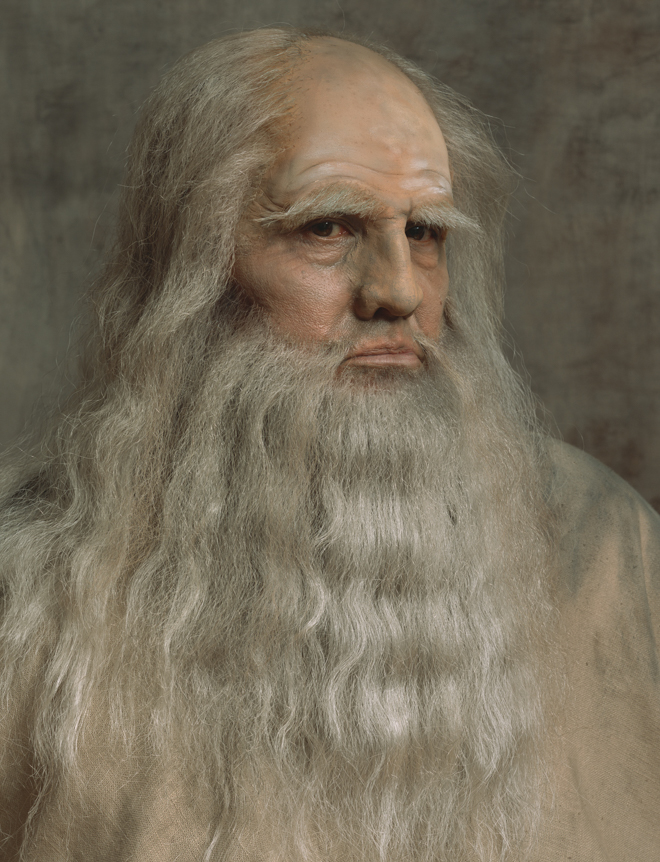

レンブラントにも、

ダ・ヴィンチにもなった。

マネの「オランピア」にも、

フェルメールの「真珠の首飾りの少女」にも、

モナリザにもなった。

これを芸術と分類していいのか。

そんな疑問すらわいてくる。

しかしそれが森村である。

そして74歳の今、究極の形を追う。

森村さんは自問する。

「私は何者か、私に何ができるのかと、

『私』問題を模索しながら、

絵画、映画、20世紀の歴史を巡る歳月。

その歳月を経て、ふと、

頭をよぎる問いがある」

「私のセルフポートレイトは、

これからどこに行き着くのか。

この先にある究極のセルフポートレイトとは、

どんな形なのか」

弓矢の技を極めたと自負する一人の若者が、

峻厳(しゅんげん)な山の頂に住まう、

さらなる奥義を極めた達人を訪ねて行く。

すると「よぼよぼの爺さん」がいた。

老人の前で若者は見事な弓矢の技を披露する。

しかし老人は一向に驚かずこう言った。

「一通りは出来るようじゃな。

しかしいまだ不射之射(ふしゃのしゃ)を

知らぬと見える」

それから弓矢を持たず素手のまま、

崩れかけの崖に立った。

一羽の鳶(とび)が空を舞っている。

すると老人は、

「見えざる矢を無形の弓につがえ」

射ち放った。

たちまち鳶は

「中空から石のごとく」落下した。

森村さんは上方落語の桂枝雀にも共感する。

落語家に与えられているのは、

およそ70センチ四方の小さな座布団だけである。

だがここに座れば、愛宕山に登ることも、

三十石船(さんじっこくぶね)で旅することも出来る。

しかもノーメイク。持ち物も、

キセルにも箸にもなる扇子のみ。

この身軽さで、落語家は一人で

何人もの登場人物のすべてに「なる」。

「座布団に座り、一言も言わんと、

ただぼやーっとしてるだけで、

おかしいなと笑えるんやったら、

それが究極の落語やな」

「『究極』の形は意外にありふれている。

けれど『究極』に至ろうとする道程は

苦難に満ち、決してありふれたものではない。

その苦難の道を歩む者だけが、

至りえぬ『究極』の在り処(か)を照らし出し、

指し示すことが出来るのだろう」

「中島敦や桂枝雀には及ばないが、

私も今少し『究極』を目指し、

粘ってみたい」

森村泰昌、1951年生まれ。

私より一つ年上の芸術家だが、

まだまだ気力は衰えていない。

森村泰昌の存在感。

そのポジショニング。

商売に置き換えると、

自分らしい店、自分らしい売場、

自分らしい商品。

自分らしい経営。

森村泰昌はそれらをやろうとする人間を、

勇気づけてくれる。

〈結城義晴〉