もう9月が近いというのに暑い。

東京も横浜も36℃。

ああ。

日経新聞夕刊の「あすへの話題」

作家の多和田葉子さん。

ドイツに住んで、

日本語・独語で小説を書く。

芥川賞作家でノーベル文学賞候補。

「四季というのはどうも

人間を焦(じ)らしたり、

がっかりさせたり、

驚かせたりするものらしい」

ん~、その通り。

「早く春が来ないかと思って待っていると

雪が降ってきてがっかりする。

雪を白い花だと思えばいいんだ、

と気持ちを切り替えて白い季節を楽しんでいると、

今度は春を飛び越えて酷暑が襲ってくる」

「地球の温暖化のせいもあるが、

それだけではない」

そこで多和田さんは「古今和歌集」を読む。

「四季は昔から、

人々の期待通りにはやって来なかった」

「雪のうちに春はきにけり」で始まる春の歌。

これは暦の上では春が来ていても、

実際には雪が降っていたということ。

「また雪に隠れて梅の色は見えないけれど、

せめて香りを放ってそこにいることを

教えておくれ、と梅に訴える歌もある」

「春が来たと人は言うけれど

自分は鶯(うぐいす)の声を聞くまで信じない、

という歌もある」

「訪れているはずの秋は

視覚ではとらえられないが、

風の音にそれを聞くという有名な歌もある」

「季節というものは、

そこにあるのか、ないのか、

意外につかみにくいものなのかもしれない」

「『古今和歌集』の歌の詠み手たちは

室内で過ごすことの多い階級に属していた」

貴族階級だった。

「彼らは、春はこういうもの、秋はこういうもの、

という強い思い込みのようなものを持っていた」

「これを『思い込み』ではなく、

『教養』と呼んでもいい」

多和田さんらしい。

「ところが戸外の現実を見ると、

あるべき季節がそこにない」

「期待が満たされない時にこそ

強く季節の存在を感じる、

という矛盾した人間の心が

文学になりやすいということも

あるかもしれない」

「期待が満たされない時にこそ

強く季節の存在を感じる」

これこそ文学だけでなく、

商売やビジネスに活かすことができる。

毎年8月末から9月初旬にかけて、

㈱紀文食品がフォーラムを開く。

業界の秋の風物詩。

しかし暑い。

年末年始商戦の消費トレンドを分析し、

その取り組みを具体的に提案する。

今年は、今日27日と明日28日の2日間。

全国からお取引先の小売業のトップや幹部、

そしてバイヤーの皆さんが参集する。

2025年のテーマは、

「変わるお正月、

どう過ごす?どう売る?

お正月戦略のポイント」

今年、紀文食品が力を入れる

「SURIMI(すりみ)」について、

丁寧に説明した。

練り製品からSURIMIへ。

紀文食品の提案も大きく変わろうとしている。

和文化研究家の三浦康子さんと、

シルミル研究所の岡﨑菜穂子さん。

テーマは

「『これ、なあに?』から始まるおせちの行事食」。

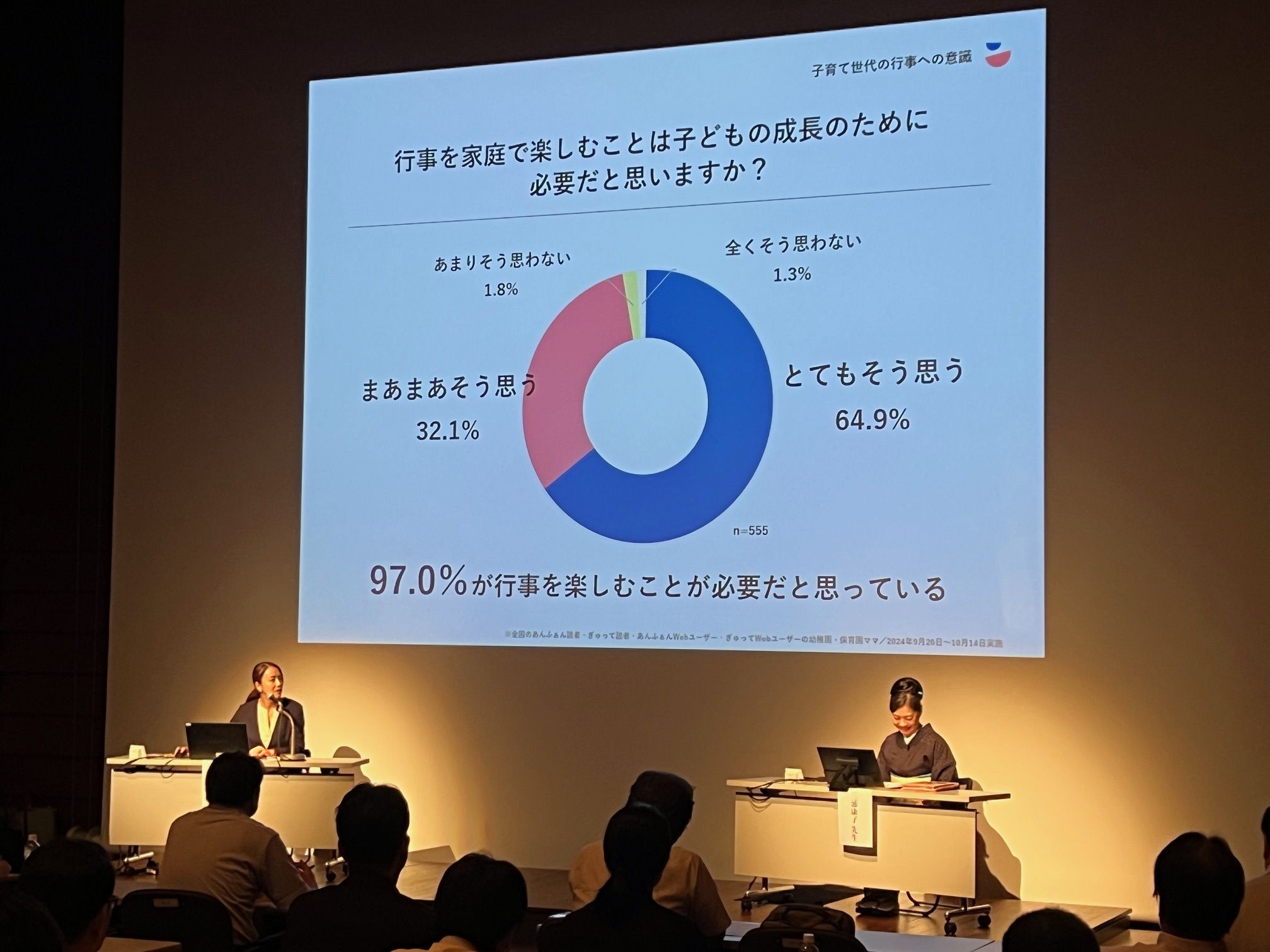

シルミル研究所は、リサーチ会社。

子育て情報誌『あんふぁん』『ぎゅって』読者や、

公式Web会員などのパネルのリアルな声を収集する。

行事食についての調査結果と、

行事食が果たす役割を、

二人で明らかにするという趣向。

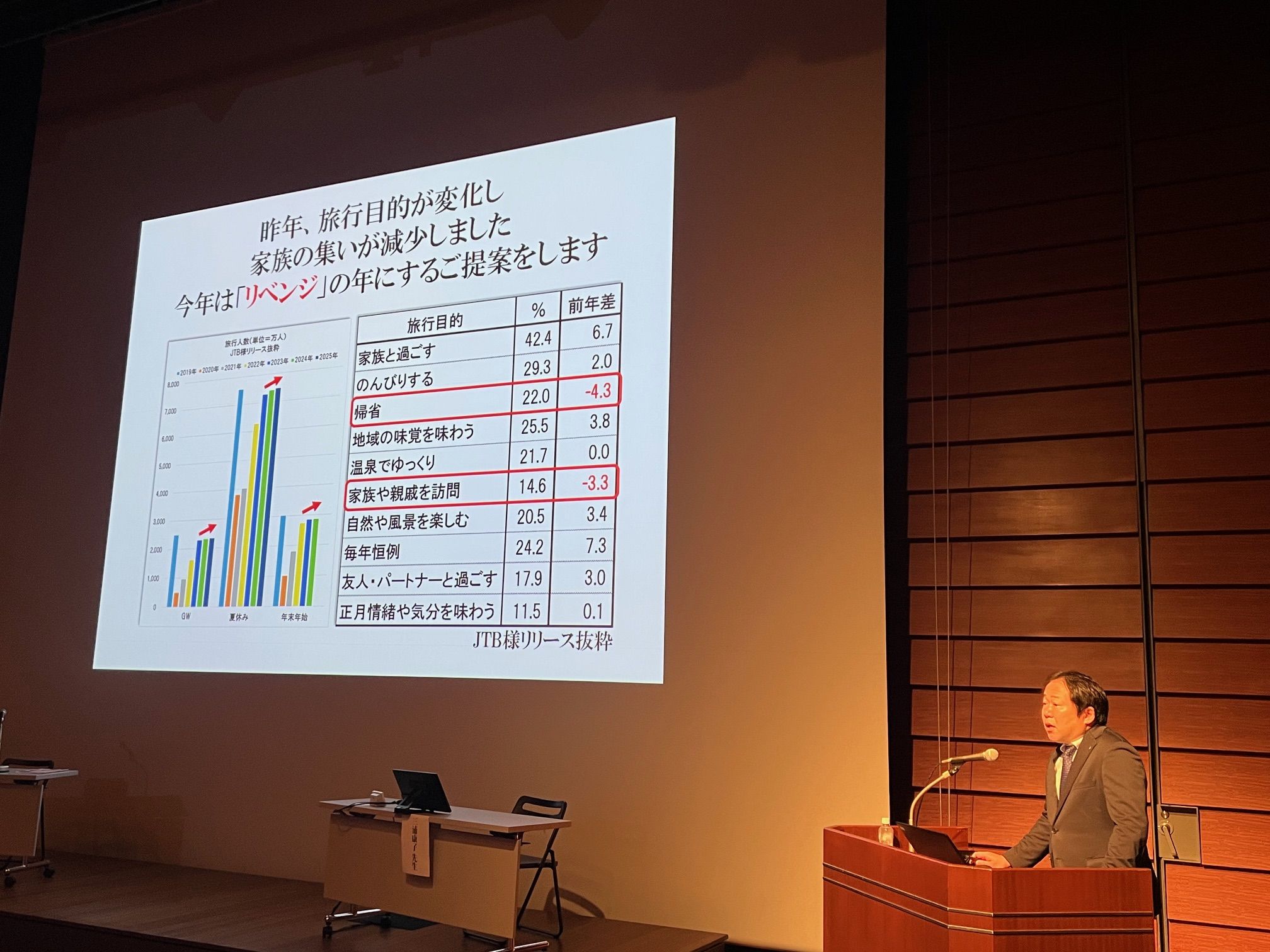

紀文食品からは昨年の正月商戦の総括と、

今年の具体的な「ご提案」。

プレゼンテーションは堀内慎也さん。

セールス・カテゴリー推進室戦略推進部部長。

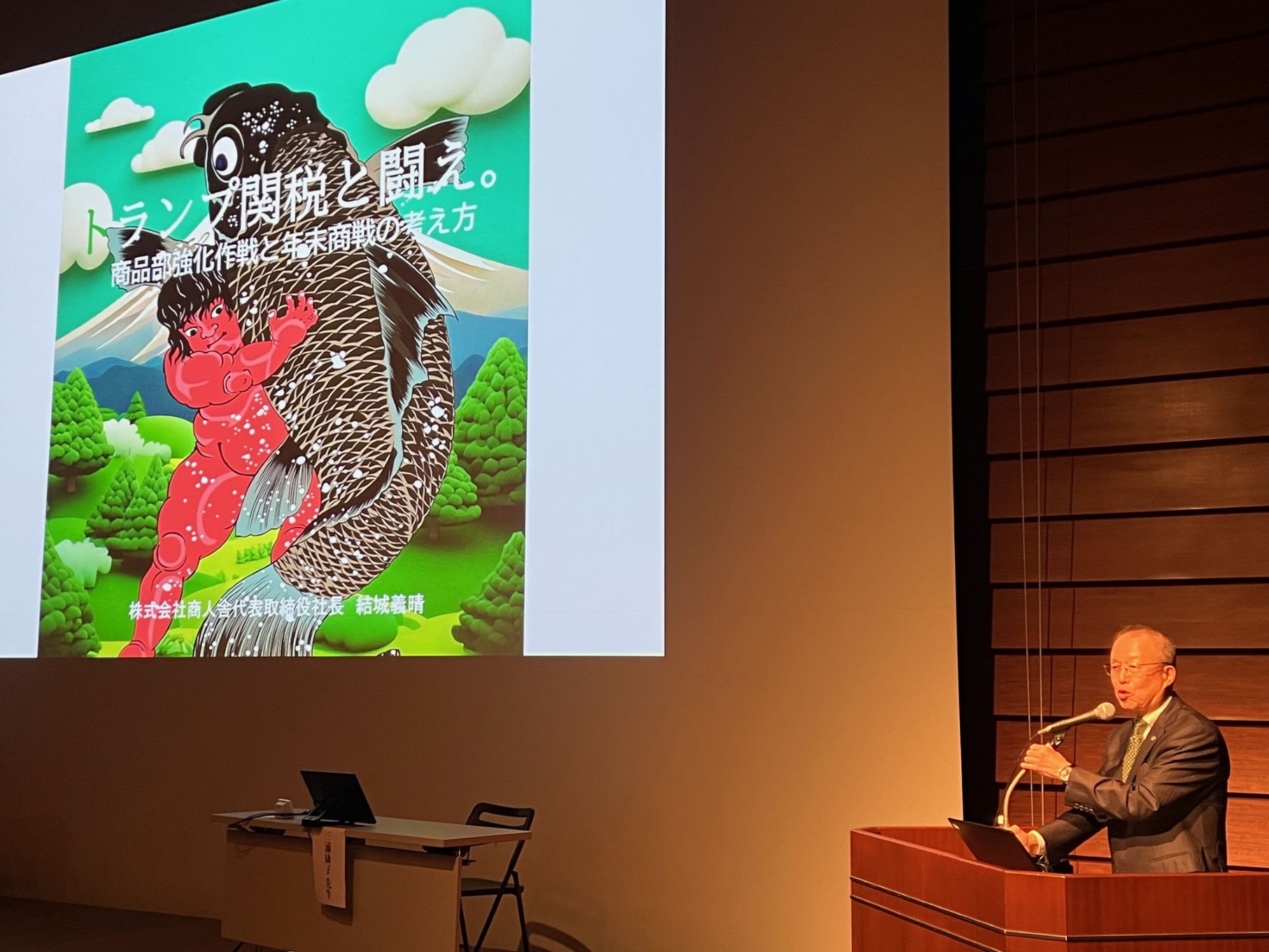

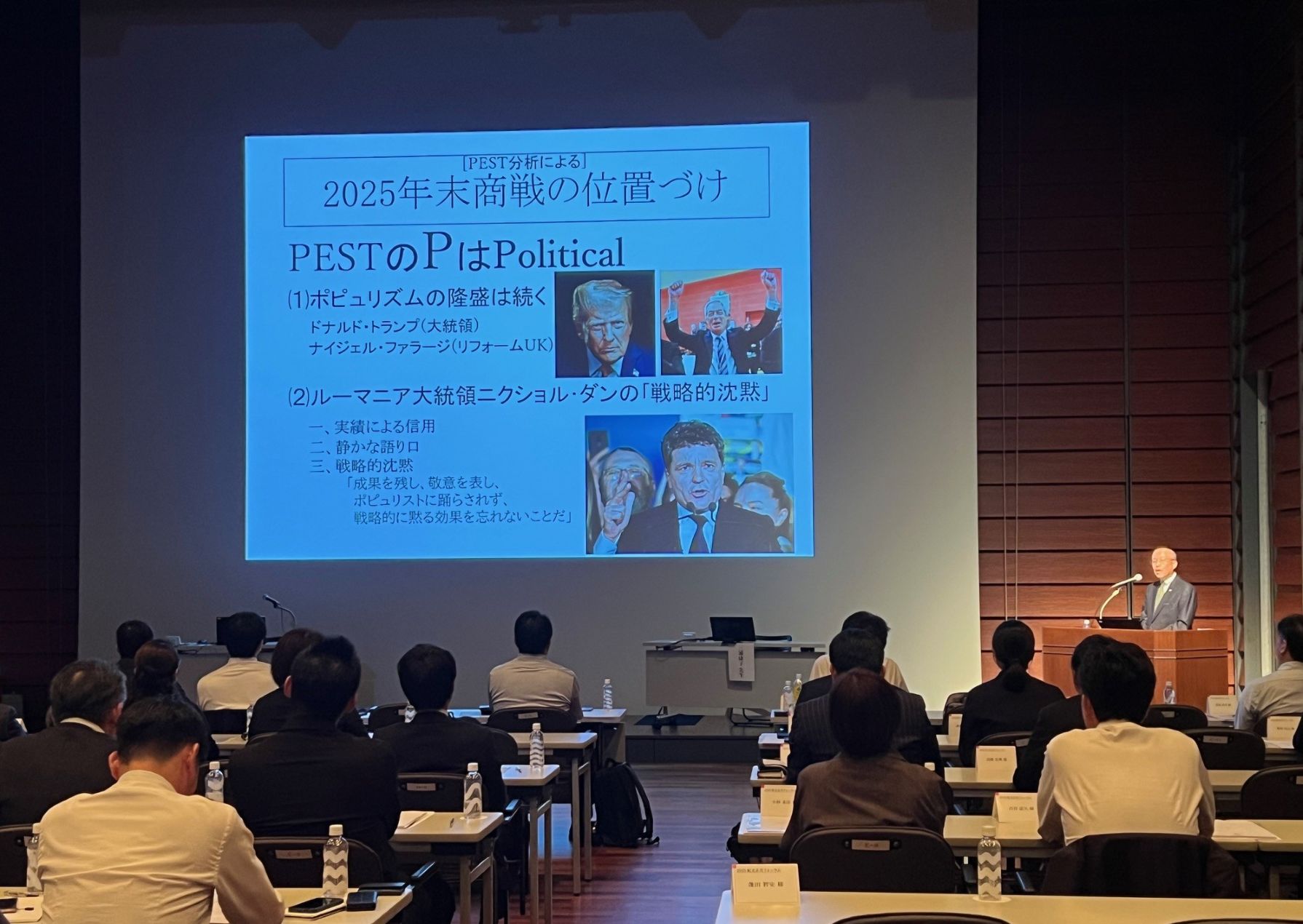

大きな潮流をとらえるために、

まずは「PEST分析」から。

PESTの「P」はPolitical。

政治もビジネスや消費に影響を与える。

PESTの「E」はEconomics。

PESTの「S」はSociety、

PESTの「T」はTechnology。

それぞれに現状をごく簡潔に分析。

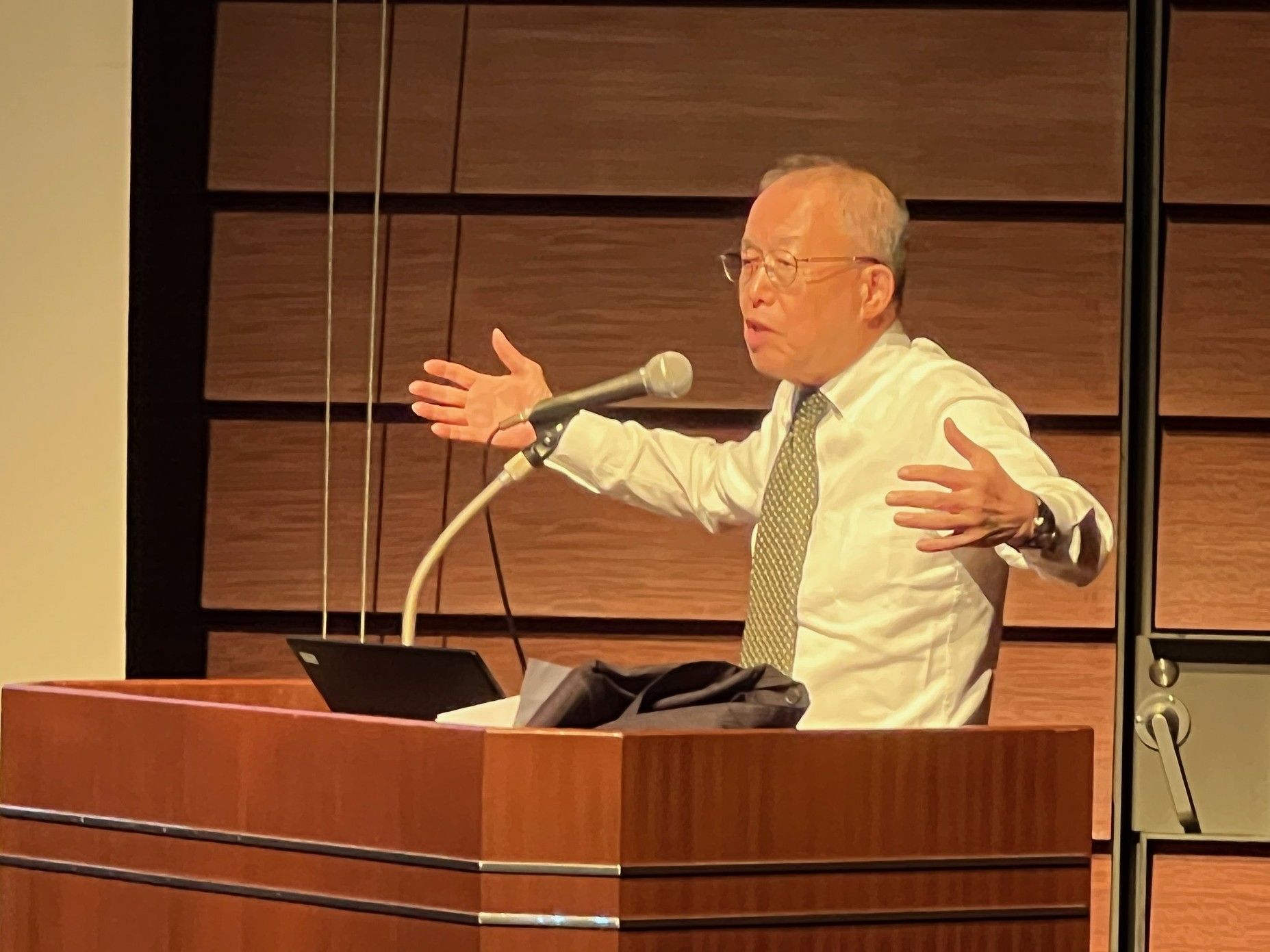

40分ほどの講演だったが、

今年はなぜか上着を脱いで力が入った。

フォーラムの締めくくりは試食会。

今年もおでんなどが供された。

最後は堤社長とツーショット。

とてもいい「正月フォーラム」だった。

ご清聴、感謝したい。

人間は、

期待が満たされない時にこそ

期待するものの存在を

強く感じるのだ。

〈結城義晴〉