訃報/ハローデイの加治敬通さん61歳、ジャンボ尾崎78歳、合掌。

クリスマスイブ。

だが訃報。

加治敬通(かじ・のりゆき)さんが亡くなった。

㈱ハローデイ代表取締役社長。

12月23日、61歳だった。

本当に残念だ。

経営者としては、

まだまだこれからという年齢だが、

加治さんは61年間を、

他の人の何倍ものスピードで、

駆け抜けたのだと思う。

通夜と葬儀告別式は家族葬で執り行われる。

そして後日、「お別れの会」が開かれる。

加治さんは、昭和39年(1964年)2月18日、

福岡県京都郡苅田町生まれ。

私の一回り下で辰年。

同じ福岡県生まれ。

そんなこともあって、

親しくした。

大学卒業後、父親の経営する家業に入った。

家業はスーパーマーケットだった。

父は故・加治久典さん。

久典さんも2014年4月6日、

癌性リンパ管症によって76歳で逝去。

加治さんは、平成元年1989年(平成元年)、

会社を背負うことを決意。

その時の会社の状態は、

年間売上高60億円で借入金60億円、

経常損失1億円の赤字だった。

金利は9.6%という状態だった。

毎年利子だけで5億7600万円。

そしてバブルが弾けた。

そこから2年間、1店舗の店長として、

死に物狂いで仕事に打ち込んだ。

学んだことはどんどん実行した。

失敗を恐れなかった。

1年後、その店だけで、

8000万円の純利益が出た。

嬉しかった。

会社にも、やればできるという、

自信のようなものが生まれた。

そして、こう考えるようになった。

「寝てもさめても新たな試み」

これが加治敬通の原点だ。

今、残された人たちは、

「寝ても覚めても新たな試み」で、

仕事に邁進してほしい。

その後、18期連続の増収増益を達成。

平成20年(2008年)に、

㈱ハローデイ代表取締役社長に就任した。

その2008年11月、

商人舎の第1回国内店舗視察研修会開催。

加治さんとハローデイに全面協力をいただいた。

バス2台をつらねて店を見て、

本部で加治さんの話を聞いた。

2009年6月16日には、

福岡県小倉の本社を訪問して対談した。

CDオーディオセミナー。

「三本の指事件」は印象的だった。

それを加治さんは手振り身振りで説明してくれた。

人を指差す時、人差し指は、

その人を指している。

しかし、三本の指、

すなわち中指、薬指、小指は、

自分を指している。

人を非難するとき、

その非難は自分に対して、

3倍になって向けられている。

加治さんの経営者としての生き方が、

「三本の指」に示されていた。

日本で一番見学者の多い会社となった。

そして加治さんは「日本一働きたい会社」を目指した。

2011年には私のコーディネートで、

一緒にアメリカを訪れた。

一昨年2023年の9月には、

フードストアソリューションズフェアで、

対談した。

加治さんに1時間、経営を語ってもらった。

私はコーディネーターとして登壇。

コロナ下で加治さんが決断したのが、

チラシを止めるという「良い戦略」。

実によかった。

「寝ても覚めても新しい試み」の話、

ディスカウントストアとの闘いの話、

「三本指」の話。

いずれも謙虚な話しぶりだったが、

とても印象的だった。

ツーショットの写真。

これが最後となった。

もう会えない。

寂しい。

ご冥福を祈りたい。

この人もなくなった。

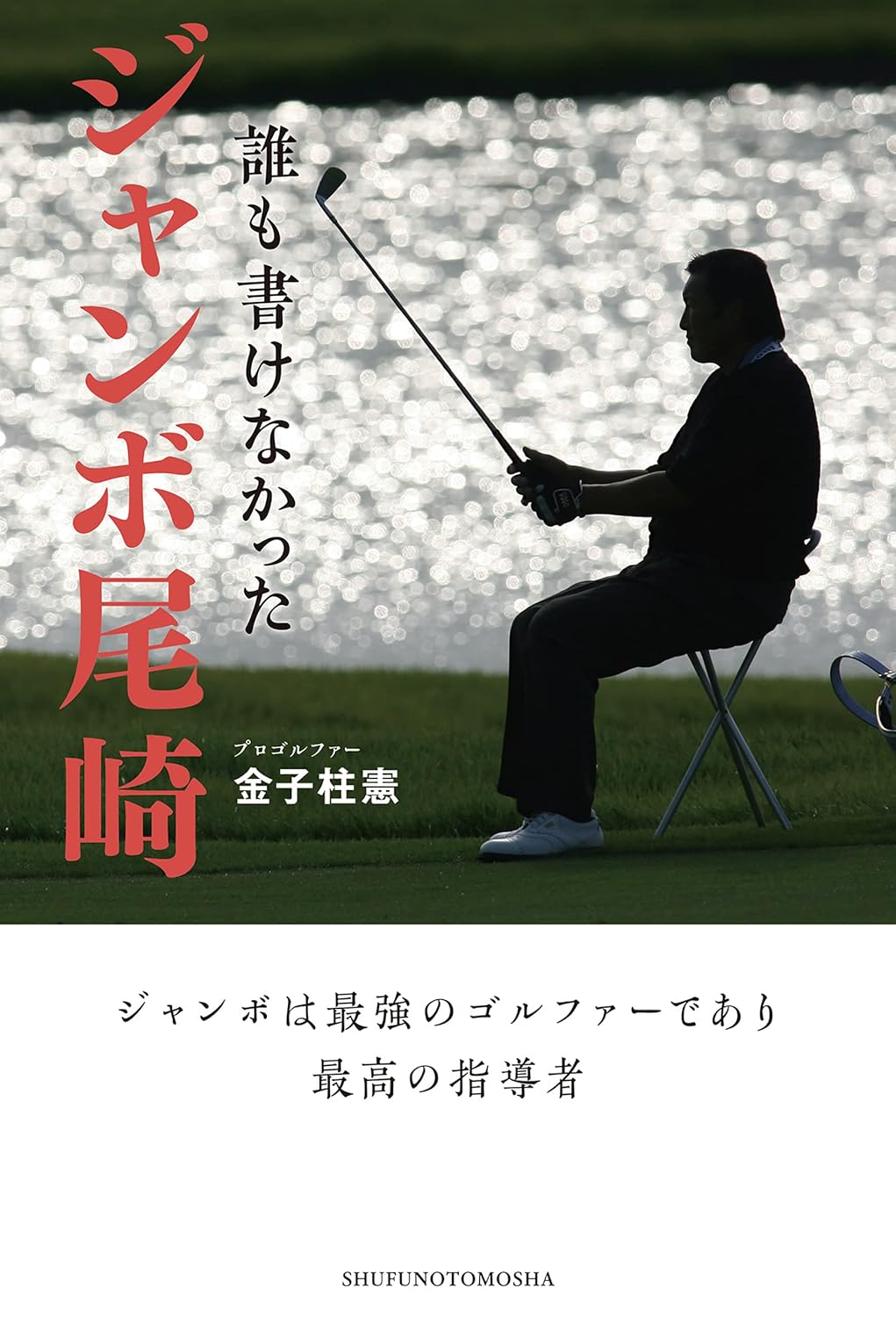

尾崎将司さん。

「ジャンボ尾崎」

1964年春のセンバツ甲子園優勝投手。

福岡の西鉄ライオンズに入団したが、

3年でプロゴルファーに転身。

その後、研鑽して、

ツアー通算94勝を含むプロ113勝。

12回の賞金王となった。

豪快なドライバーと、

繊細なショートゲーム。

勝負強さ。

派手なキャラクター。

日本のゴルフブームをつくった。

しかし海外では勝てなかった。

二人の弟もプロゴルファーになって、

「尾崎三兄弟」と言われた。

弟子たちを集めて、

「ジャンボ軍団」と呼ばれた。

引退後は、

ゴルフアカデミーを主宰して、

若手育成に情熱を注いだ。

特に女子プロは逸材を輩出。

笹生優香、西郷真央、原英莉花、

そして佐久間朱莉。

笹生は全米オープンを二度制覇、

西郷は今年のシェブロン選手権優勝、

佐久間も今年、日本の賞金女王。

育てることでも成功した。

ここが凄い。

2010年には青木功に次いで、

日本男子2人目の世界ゴルフ殿堂入りを果たす。

加治さんも尾崎さんも、

癌で亡くなった。

癌は人類の敵だ。

しかし二人ともやり遂げたことがあった。

それは多くの人々に感動をもたらした。

ありがとう。

合掌。

〈結城義晴〉