Everybody! Good Tuesday!!

[2025vol㊹]

2025年第45週。

11月第2週。

文化の日が最終日となった三連休。

文化の日は晴れの特異日。

明けた今日も快晴。

月刊商人舎11月号、

最後の原稿執筆は、

いつものように特集のまえがき。

すべての原稿を読んだうえで、

全体を総括し、商人舎ならではの提言をする。

そのあとで商人舎「定義集」。

山本恭広編集長が元原稿を書く。

それを私が直して完成させる。

今回は「HBC」

そう、Health & Beauty Care。

その意味は結構深い。

あいまいなところもある。

それを一刀両断で、

わかりやすく説明する。

しかし深さを失ってはいけない。

むずかしいことをやさしく、

やさしいことをおもしろく。

おもしろいことをよりふかく。

林廣美先生に教わった私の信条。

商人舎の原稿はすべて、

この考え方で書かれています。

是非、読んでください。

今月の広告は伊藤園。

私が大好きな「濃い茶」です。

月刊商人舎は広告が少ない。

別に拒否しているわけではない。

広告を載せない雑誌もある。

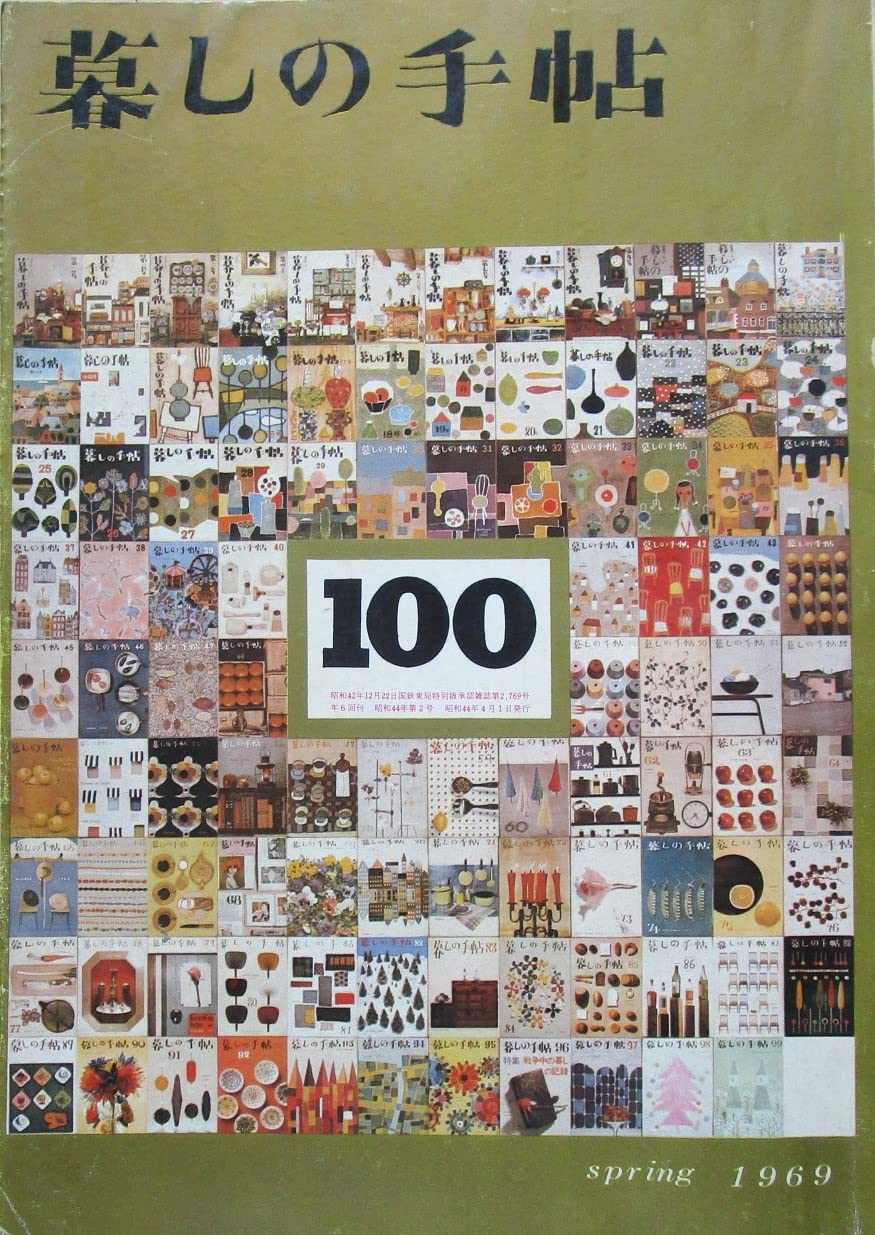

その代表が『暮しの手帖』だ。

創刊者の花森安治さんが、

1969年の第100号に書いている。

この号は「商品テスト入門」という特集だった。

「一つは編集者として、

表紙から裏表紙まで全部のページを、

じぶんの手の中に握っていたいからである」

これは私もよくわかる。

「ほかの雑誌を見ていると、

せっかく編集者が苦労した

企画も原稿も写真も、

無遠慮にズカズカと

土足で踏み込んでくる広告のために、

台なしになってしまっている。

あんなことには耐えられないからである」

この花森さんの考えもわかる。

私の大学の2年後輩の二宮護さんは、

日本実業出版に入社した。

そして『オールセールス』という雑誌に入って、

そこで編集記者をやった。

この『オールセールス』も、

いっさい広告を載せないメディアだった。

㈱商業界は広告を入れていた。

けれど私はそれらも、

雑誌の主旨に賛同してくれる広告主に限って、

受け付けていた。

しかし広告部が多く稼いで強くなると、

それもあやふやになったときがある。

私は編集権を侵害する広告は、

断じて拒否した。

松井康彦さんがその広告の責任者となって、

そのことをよく理解してくれていた。

だから今でも松井さんが、

商人舎の広告担当のトップだ。

花森さん。

「もう一つは、広告をのせることで、

スポンサーの圧力がかかる、

それは絶対に困るからである」

メディアの世界ではそんなことが起こる。

「暮しの手帖は、暮しの手帖なりに、

一つの主張があり一つの志がある」

「それがほかの力でゆがめられるとしたら、

もっての外である」

「ことに〈商品テスト〉の場合、

その結果に対して、

なにかの圧力がかかって

ゆがめられたりしては、

折角のテストの意味がなくなってしまう。

〈商品テスト〉は絶対に

ヒモつきであってはならないのである」

花森安治は自ら雑誌の企画を考えた。

表紙やカットも自ら描いた。

レイアウトも写真も。

そして原稿を書き、校正し、

紙やインクを選び、製本をチェックした。

すべてに関わって、

最終決定した。

花森さんは1911年に生まれ、

1978年に没した。

今の商人舎は、

そんな初期の花森安治と、

同じようにはできない。

デザインは七海真理さんという、

私たちよりも断然、

優れたスキルとセンスを持った人がいる。

だから、お任せしている。

しかし企画から執筆、校正などまで、

すべて自分たちでやって、

私が最後に意思決定する。

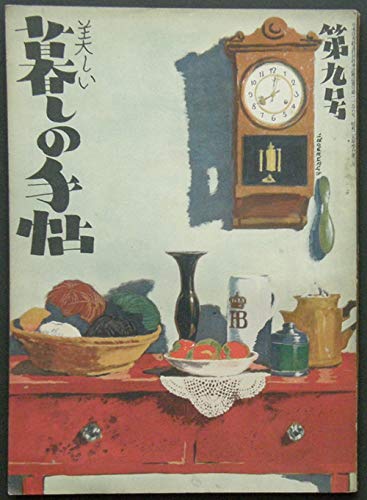

花森さんは述懐している。

「どの号も、やはり作り上げてみると、

ああよく出来たと思うことはなく、

何かしら気に入らなくて仕方がありません」

私もいい雑誌ですとは言うけれど、

完璧だと思うことはない。

「そのなかで、ただひとつ、

私たちのなぐさめになることは、

どの号も、前の号にくらべて、

たとえ小さなことにせよ、

日ごろ私たちが考えていて、

こうしたいなあ、ということを、

何か一つでも実現してこられたという、

そのことだけでございます」

〈『暮しの手帖』第9号「あとがき」〉

商品を評価するとき、

店舗を診断するとき、

経営を総括するとき、

あくまでも顧客の立場に立つ。

それが倉本長治の商業界だったし、

結城義晴の商人舎の在り方だ。

花森安治さんと同じ気持ちだ。

それでも商人舎の主旨に、

大いに賛同してくださる広告は、

胸を張って掲載したいと思っている。

では、皆さん、今週も、

胸を張って仕事しよう。

Good Tuesday!

〈結城義晴〉