「男性の日傘、女性服のポケット」と「教科書シリーズ」の技術論

二十四節気の「大暑」

1年で一番暑い15日間。

日経新聞夕刊のコラム「あすへの話題」

実践女子大学教授の佐倉統さん。

1960年、東京生まれ。

私よりひと回り若い。

都立日比谷高校から東京大学文科三類へ。

つまり文学部。

1990年、京都大学大学院博士課程修了。

理学博士。

三菱化成生命科学研究所特別研究員、

横浜国立大学経営学部助教授、

ドイツ・フライブルク大学客員教授、

東京大学大学院情報学環教授など歴任。

タイトルは、

「日傘とポケット」

「もうかれこれ10年近くになるだろうか」

「日陰を連れて歩くのは、

なんといっても快適だ。

健康にも絶対良い」

結構早くから日傘派。

「使い始めるまでは抵抗があったのも事実。

男子たるもの、日傘をさして歩くなど、

軟弱この上ない、

とまでは言わないものの、

他の手段があれば、

それに越したことはないと思っていた」

「だが、帽子も似合わないし、

他にしかるべき方法もない。

で、やむをえず日傘を使ってみたら、

なんのことはない、

もっと早く使わなかったことを後悔した次第」

私は帽子を愛用する。

それでも日傘のほうが、

太陽の光を遮る空間が圧倒的に広くて、

それがとてもいい。

私はミズノのゴルフ用傘を、

日傘として使っている。

UVカット率99.9%。

全体に軽い。

とってのところが、

ずん胴でシンプル。

佐倉さん。

「先日、女性の服にポケットをという

デザイナーの話を目にした」

「この問題、長い歴史があり、

ポケット付き女性服を実現しよう

という運動は何度もあったが、

そのつど反対があってうまくいかなかった」

「そのことを知って、

自分が女性の服にポケットがないことに

疑問を抱いてこなかったことに

今さらながら気づいて、

愕然(がくぜん)とした」

女性服のポケットは、

男性服と比べて小さい。

あるいはついていない。

アパレルの歴史に影響されたようだ。

17世紀末のフランス。

男性のズボンにはポケットがついていた。

女性のドレスは下着にしかついていなかった。

第一次世界大戦が勃発した20世紀。

働く女性が増えて、その衣服にも、

ポケットがつくようになった。

しかしその後、ハンドバッグが流行。

美しさを追求するために、

男性服ほど機能性が発達しなかった。

佐倉さん。

「男子の日傘、女子のポケット。

まだまだ、気づかない躓(つまず)きの石は

たくさんある」

同感だ。

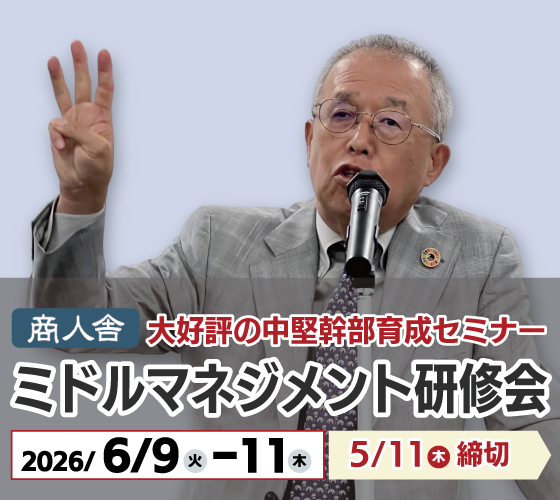

今日はずっと横浜商人舎オフィス。

月刊商人舎8月号の原稿が、

4本も上がって来た。

いずれも筆者の労作。

それに手を入れつつ、

見出しをつけたりして、

仕上げた。

面白い原稿ばかりで、

今、こんな内容の雑誌は他にない。

今回は「技術論」です。

経営には論理がある。

マネジメントにも、

マーケティングにも、

論理がある。

もちろん戦略にも戦術にも論がある。

小売業の技術にも論理がある。

それがひどく少ない。

「ノウハウ」はあるし、

「ノウハウ本」も数多。

しかし「技術論」は少ない。

私は商業界の時代から、

これを追究してきた。

「惣菜の教科書」

「店長の教科書」

「陳列と販促の教科書」

「青果の教科書」「鮮魚の教科書」「精肉の教科書」

「教科書」はいろいろな分野に、

もともとあった。

それをチェーンストアの「技術論」として、

「教科書」のネーミングを使った。

「教科書シリーズ」は、

私が考え出したものだ。

一番最初は20代。

販売革新編集部員の時代。

1年間の連載記事をもとに、

池田壽太郎「青果物の12カ月」を一冊にした。

これは実に良く売れた。

ただしこれは連載時から、

「青果物ノウハウ本」の要素が強かった。

私は壽太郎先生から、

「選別値入れの理論」や「顔の理論」を学び取って、

それを「技術論」に仕上げた。

ノウハウ本を技術論に仕上げる。

ノウハウに論理をつくる。

ここにポイントがある。

そうするとノウハウは、

論理的に発展し、進化する。

その後、商業界の後輩編集長たちも、

散々、「教科書シリーズ」をつくった。

自慢話になってしまうが、

最初のそれは「男性の日傘」だった。

「女性服のポケット」だった。

商人舎8月号はその「技術論」特集です。

ご期待ください。

〈結城義晴〉

2 件のコメント

ノウハウは陳腐化しますが、技術論は陳腐化(コモディティ化)しません。

カタとして蓄積され発展します。

8月号、とても楽しみです。

吉本さん、ありがとうございます。

長い間には技術論も少しずつ摩耗しますが、

それでも論理ですから発展、展開させることができます。