東京や横浜と比べると、

大阪や西宮は暖かい。

昨日の夕方、関西に入った。

朝9時半過ぎに兵庫県西宮市へ。

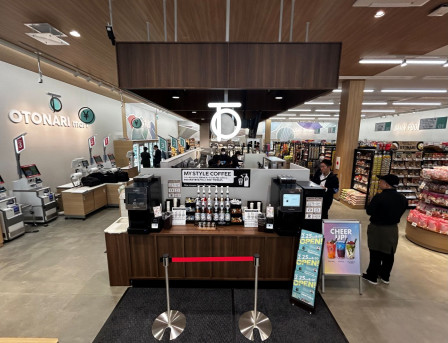

万代西宮前浜店。

月刊商人舎3月号特集の取材。

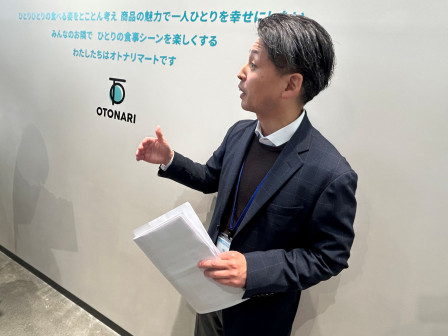

西宮前浜店は、

㈱万代のフラッグショップだ。

すなわち基幹店。

店長の役職は部長店長で、

商品部長や人事部長と同じ職位にある。

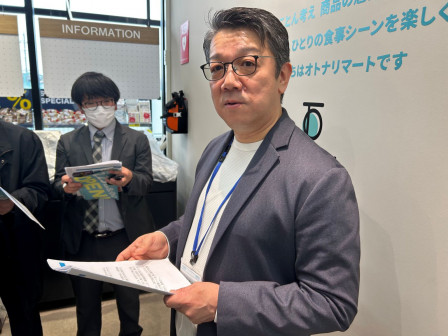

そのフラッグショップ店長の代表。

中ノ忠敏店長にインタビュー。

取材の前に店の様子を拝見。

水産部門の凄い生魚売場。

万代は毎年、2月末日は休業とする。

今年は明日の2月28日。

総棚卸しのためだ。

そして新年度スタートの3月1日には、

大売出しをする。

顧客もよく知っていて、

新年度最初の力の入った「一の市」に殺到する。

だから2月27日は普段よりも品ぞろえを控える。

それでも魅力的な売場だ。

水産部門にはこれがある。

「星風まどか アンバサダー就任!」

元宝塚歌劇団花組・宙組のトップ娘役。

2024年に対談して、

25年に万代リテールホールディングスの、

アンバサダーになった。

この店にはドラッグストアが併設されている。

その登録販売者のお二人を写真で紹介している。

それから2階の会議室で、

1時間半ほどのインタビュー。

記事の執筆は亀谷しづえ商人舎GM。

私は話を聞いているだけだったが、

実にいい内容で大満足。

その後、大阪・梅田へ。

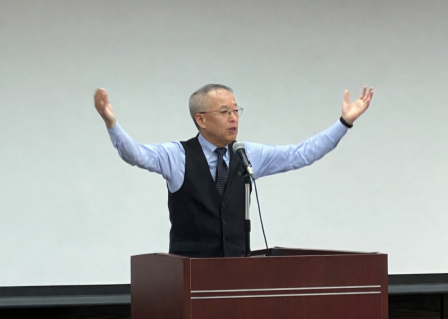

イオングループの教育プログラムで講演。

「2025年度現職強化ディベロッパーコース」

グループ会社から店舗開発担当者55名が参集。

7月から計5回の1泊2日の研修。

店舗開発はチェーンストアにとって、

成長の原動力となる機能だ。

「売上高は売場面積に比例する」

これがチェーンストアの成長の公式だ。

それを担う若い人たちへの講演。

やりがいがある。

私自身のモチベーションも高い。

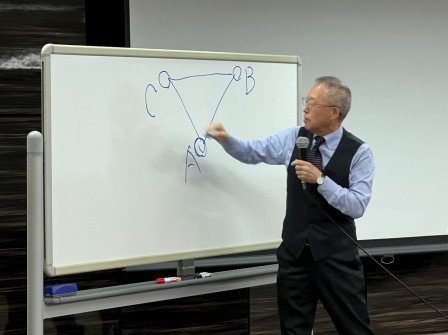

薬のヒグチの出店作戦が、

日本のドミナントエリアづくりの基本となった。

三角形を作るように出店していく。

それが基本だ。

月刊商人舎2025年12月号特集は、

リージョナルチェーンの盲点

「商圏」と「商勢圏」を混同するな!!

この内容を話した。

商圏は隣接させよ、

商勢圏は隣接させる必要はない。

それから米国ショッピングセンターの変容。

イオンモールやイオンタウン、

「そよら」やジ・アウトレットなどに触れつつ、

私の提案を含めて解説した。

さらに「フォーマット論」と、

「ポジショニング戦略」

これはおさらい。

最後は月刊商人舎2025年7月号特集。

「居抜き」の是非

店舗開発の標準化パラドックス

最後は「居抜き出店」の条件と、

標準化パラドックス。

[Message of July]

パラドックスから抜け出せ。

景気が悪くなると、皆が倹約する。

しかしその結果として需要が減る。

そしてさらに景気が悪化する。

「倹約のパラドックス」である。

落書き禁止の壁に、

「落書きするべからず」と書く。

それは許されるのか。

「落書きのパラドックス」と呼ぶ。

正しそうに見える前提。

妥当と思われる推論。

それなのに受け入れがたい結論。

それがパラドックスである。

標準化された店舗は、

出店スピードが早い。

しかし標準に適した物件は出にくい。

だから店舗開発は遅くなる。

パラドックスに陥らないためには、

正しそうに見える前提や、

妥当と思われる推論を、

疑ってみる必要がある。

正しいと言われてきた理論、

わかりやすそうな理屈を、

頭から信用してはいけない。

自分で考えなければならない。

今がよければいい。

リスクを背負わない。

目先の利益を追いかける。

それがパラドックスに陥る原因となる。

正しいと言われてきた理論、

妥当と思われている推論。

いつもそれらを疑ってかかれ。

そしてパラドックスの隘路から抜け出せ。

最後は力を込めて語った。

結構、難しい内容だったが、

よく聴いてくれた。

感謝したい。

新幹線に飛び乗って帰浜した。

今週は講演、講義で都合8時間。

ちょっと疲れた。

ありがとう。

〈結城義晴〉