「春暮れて後、夏になり、

夏果てて、秋の来るにはあらず」

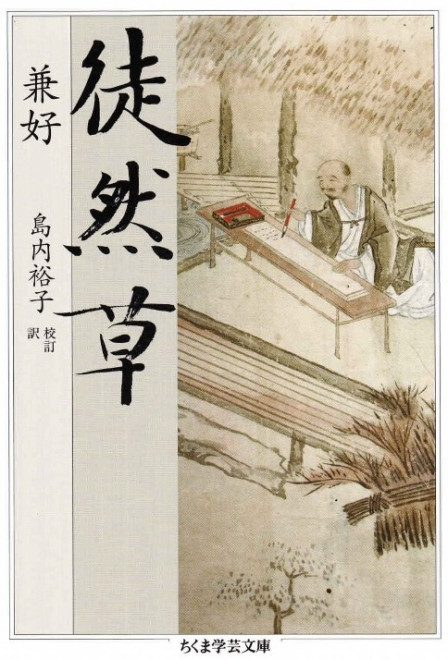

兼好法師の『徒然草』第百五十五段。

東京新聞「筆洗」が取り上げた。

「春はやがて夏の気を催し、

夏より既に秋は通ひ、

秋は即ち寒くなり…」

コラム。

「春の中に夏の気配があり、

夏のころから秋が忍び込んでいる」

「兼好法師に逆らう気はないが、

微妙な変化とは言いにくい、

今年の冬の訪れだろう」

同感だ。

夏が長くて、秋が短い。

冬も長くて、春が短いのだろう。

それらもすべて受け止めて、

お天気産業の肝っ玉をご覧に入れよう。

今日は朝から東京・小平。

第一屋製パン㈱本社。

恒例の取締役会。

10月の実績と第3四半期決算の承認をした。

お陰様で好調な業績です。

役職員の皆さんの努力の賜物です。

幹部が若返った。

そして行動する。

それが何よりいい。

期末見込みを「上方修正」して、

これまで通り、しっかりと仕事します。

私はそのあと立川へ。

立川駅に着くと、

陶板レリーフ「光と緑の祀り」。

原画と監修は佐藤圀夫、

造形はルイ・フランセン。

駅直結のショッピングセンターはルミネ。

三木俊治「行列」

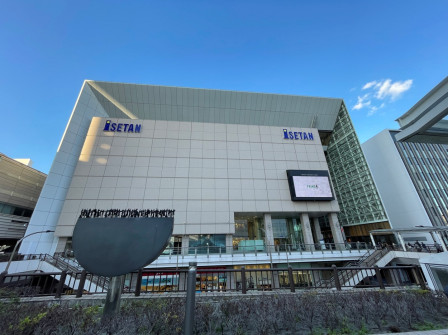

一等地の伊勢丹の裏に、

高島屋立川店。

多摩モノレールの脇にある。

立地は悪くて、

今や百貨店業態ではない。

ショッピングビルだ。

だから名称は高島屋SC。

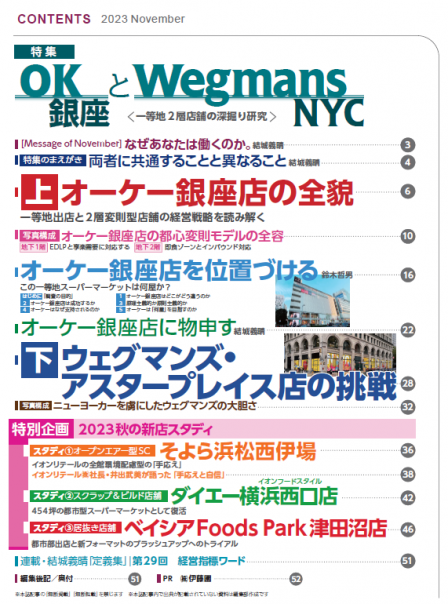

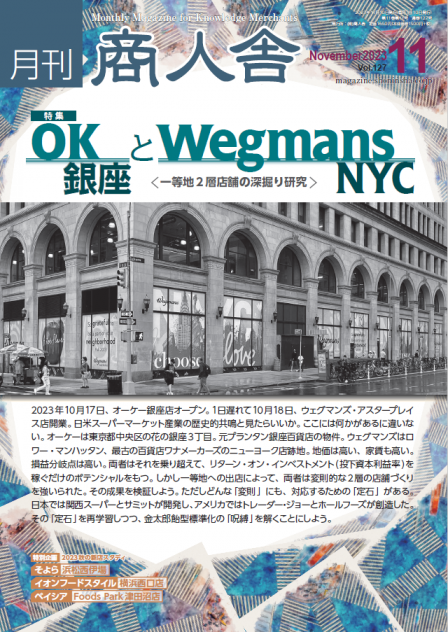

商人舎流通スーパーニュース。

オーケーnews|

11/14「オーケー立川高島屋S.C.店」/地階に1フロア507坪

オーケー銀座店に続いて、

百貨店立地への出店。

同じフロアの「おかしのまち」は、

大繁盛。

わくわく広場の八百屋も顧客が押し寄せた。

オーケーの品揃えは、

銀座店と変わらない。

だから月刊商人舎11月号を読んで、

それからこの店に来るといい。

地下1階のワンフロア。

507坪はちょっと狭い。

しかし青果の狭い入り口から入ると、

ワンウェイコントロールで、

最後まで顧客を誘導する。

この立川市にこれで3店。

南西に立川若葉町店、

北東に立川富士見町店。

中央線沿線はオーケーの発祥のエリアだ。

だから全体に顧客もよく知っている。

その上で立川市に、

3店でドミナントを形成。

オーケーとしてよくできた店だが、

新しいところはあまりない。

セミセルフレジ11台。

スキャナー21台。

完全セルフレジ11台。

全部、TEC製。

セミセルフは今後、

どうするのだろう。

マーチャンダイジングは、

銀座店の応用。

百貨店立地だが、

中身はよくできた、

普通のスーパーマーケットだ。

しかし考え直してみると、

この店のモデルと言っていいのは、

1974年開業の関西スーパー高槻店だ。

西武高槻百貨店の地下の400坪弱の店舗で、

50億円を売っていた。

ただしこのオーケーの新店で気になったのは、

カートショッピングの顧客が少ないことだ。

13時34分の段階で、

カートを使っていた顧客は、

売場全体で41人だった。

そのカートは100円硬貨を入れて、

自分でカート置き場に戻すスタイル。

いまのところ大量購買をする顧客は少ない。

大量には買いにくい。

しかしそれでも、

オーケーの収益店舗となるだろう。

『徒然草』第百八十八段。

「一事を必ず成(な)さんと思はば、

他の事の破るゝをも傷(いた)むべからず、

人の嘲(あざけ)りをも恥(は)づべからず。

万事に換へずしては、

一(いつ)の大事成るべからず」

一つの事を必ず成し遂げようと思ったら、

他のことが駄目でも苦にする必要はない。

他人に馬鹿にされても気にするな。

全てを犠牲にしないと、

一つの事をやり遂げられない。

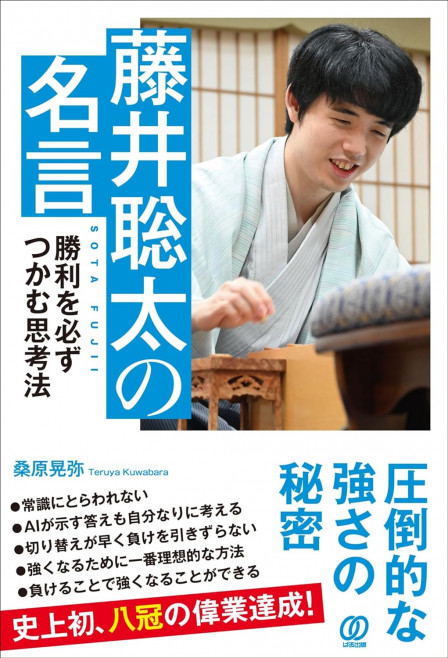

オーケーを見ていると、

この徒然草を思い出す。

それはウォルマートにも通じるものだし、

エイヴイにも当てはまることだ。

〈結城義晴〉