10月1日。

2022年も、

きっちりあと3カ月。

訃報が続く。

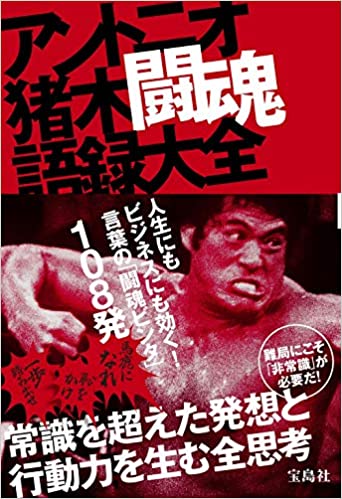

アントニオ猪木。

プロレスラー、

79歳で逝去。

伝説的な日本のプロレスラーは、

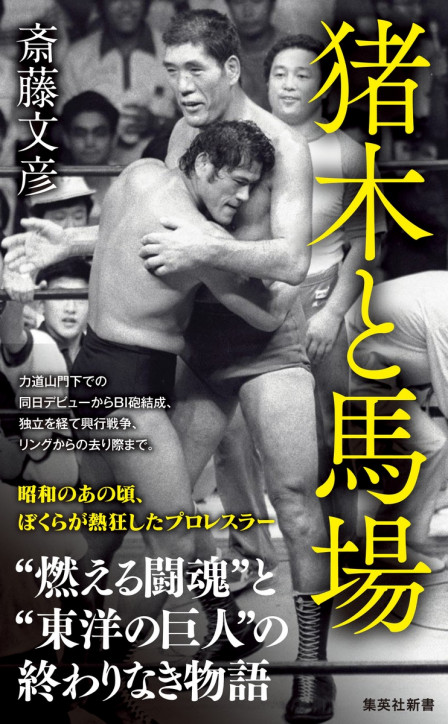

力道山、

ジャイアント馬場、

アントニオ猪木。

たとえは適切でないかもしれないけれど、

哲学の世界の、

ソクラテス、

プラトン、

アリストテレス、か。

力道山は大相撲の力士からの転身で、

日本プロレスを創設。

1963年、39歳で没した。

馬場はプロ野球の巨人軍から、

力道山の日本プロレスに移籍して、

その後継者となった。

1999年、61歳で亡くなった。

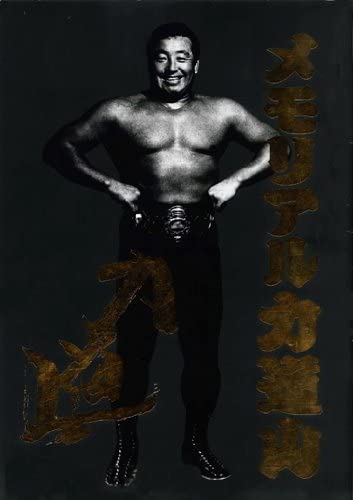

猪木寛至(かんじ)は、

力道山にブラジルでスカウトされて、

17歳でプロレスラーとなった。

その後、「燃える闘魂」と称され、

「ストロングスタイル」を標榜した。

コブラツイストや卍固め、

アリキックや延髄切りなど、

派手な技を売り物にしたが、

バックドロップや、

腕挫(うでひしぎ)十字固めなど、

オーソドックスな技こそ、

群を抜いて巧かった。

また異種格闘技戦を敢行して、

イノベーションを志向した。

対戦相手は、

柔道のウィレム・ルスカ、

空手のウィリー・ウィリアムス、

ボクシングのモハメド・アリなどなど。

猪木のあとは「鶴藤長天」の時代を迎える。

馬場の弟子のジャンボ鶴田と天龍源一郎、

猪木が育てた藤波辰巳、長州力。

さらにタイガーマスクとして、

佐山聡が人気を博した。

大仁田厚は「デスマッチ」で、

興行的な成功を収め、

「インディー団体」が乱立した。

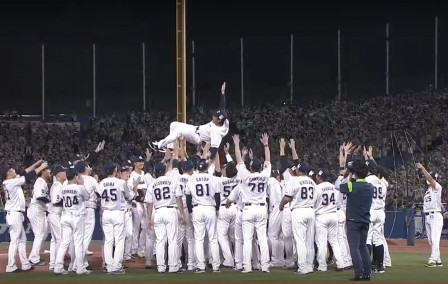

猪木の新日本プロレスには闘魂三銃士が登場。

蝶野正洋、武藤敬司、橋本真也。

馬場の全日本ではプロレス四天王が台頭。

三沢光晴、川田利明、田上明、小橋健太。

彼らは例外なく猪木をモデルにした。

馬場ではなかった。

猪木は現役を引退してから、

参議院議員なども務めたが、

最後は病魔と闘った。

心臓の難病「全身性アミロイドーシス」

そして燃え尽きた。

超のつく肉体的ハードワークに耐え、

79歳まで生きた。

それは実に立派だった。

ご冥福を祈りたい。

さて10月は、

食品値上げラッシュの月だ。

10月の1カ月間で値上げされる食品は、

6699品目に及ぶ。

帝国データバンクの9月末の調査。

今年の値上げの3分の1が10月に集中した。

年間では2万665品目の値上げである。

便乗値上げがないことを信じたいし、

それを祈りたい。

アメリカではステルス値上げが、

顧客に見破られて、

逆作用を示した。

つまり余計に売れなくなった。

イオン㈱の発祥の㈱岡田屋の「家訓」。

「上げで儲けるな、

下げで儲けよ」

景気や相場などが上げ潮の時に、

みんなと同じように儲けるのではなく、

それが下がっている時に、

知恵を出して、儲けを捻出せよ。

こんな時だからこそ、頭を使う。

考えて考えて、考え抜く。

そして顧客が喜ぶ商売を生み出す。

大変化のときには、必ず、

それができる機会が潜んでいる。

しかし同時に10月から、

さらに激しい競争が待っている。

もう一度読み直して、

10月に成果を上げてほしい。

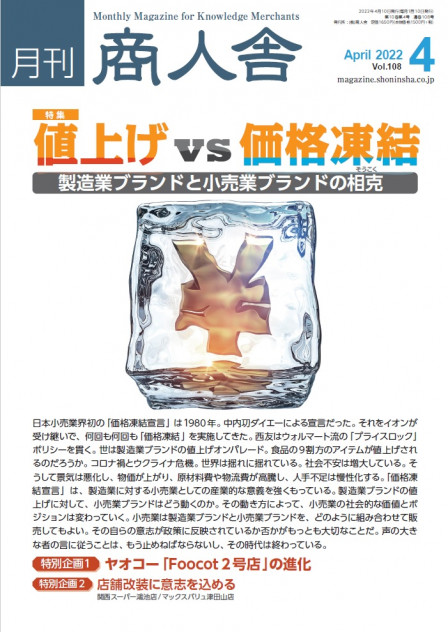

[Message of April]

カットスロートコンペティションへ。

争うこと。

競うこと。

闘うこと。

生死を分けること。

コロナパンデミックが往って、

ポストコロナの時代がやってくる。

競争のあり様は変わる。

強い者同士のより厳しい競争となる。

カットスロートコンペティションは、

喉を掻き切る競争。

激しくて途切れない競争。

消耗と革新の連続。

「戦争における行動は、

重たい液体の中で運動するようなもの。

ただ前進することも水中では、

敏捷、正確には行えない」

(クラウゼヴィッツ『戦争論』)

プロイセン王国の軍人クラウゼヴィッツは、

ロシアに侵攻したナポレオン軍が消耗し、

敗退するさまを目の当たりにした。

そして「戦争論」にまとめた。

戦場で軍の動きを拘束し、

その計画を台無しにするもの。

予想外の偶然や事故の連鎖を、

クラウゼヴィッツは「摩擦」と呼んだ。

会社の経営や店の運営も、

「重たい液体の中の運動」になることがある。

すると敏捷さと正確さが失われる。

それが「摩擦」であり、摩擦が生まれると負ける。

カットスロートコンペティションでは、

強敵ばかりの少数の闘いが展開される。

それは「重たい液体の中の運動」に似る。

その覚悟をし、腹を決めた者だけが生き残る。

カットスロートコンペティションでは、

現実を正確に認め、

夢を計画化した者だけが勝ち残る。

分析力と創造力、行動力だけが味方である。

ただし激しい競争であっても、

カットスロートコンペティションは、

戦争ではないし、殺し合いではない。

正々堂々の腕と知恵の競い合いである。

だからかならず、

それに参画する者にご利益がもたらされる。

勝利した者にも惨敗した者にも、

成長の証を示してくれる。

ただし、そこから逃走した者には、

大きな罰が下される。

参画しなかった者には、

なんのご利益も与えられない。

コロナパンデミックが往って、

ポストコロナの時代がやってくる。

競争のあり様は変わる。

強い者同士のより厳しい競争となる。

アントニオ猪木も、

喉を掻き切る競争に明け暮れた、

ヒーローだった。

合掌。

〈結城義晴〉