トップの行き過ぎに必須の「諫言の士」と孔子の「五諫」

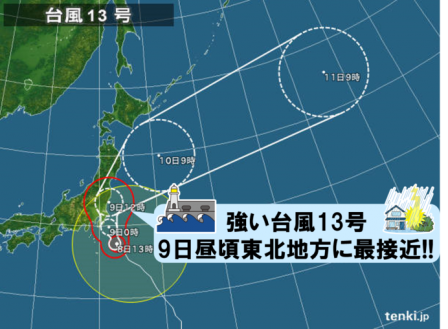

台風13号は、今度は超のろのろ。

明日9日の昼頃、

東北地方沿岸に抜けそうだ。

今年は台風まで当たり年。

台風14号がすでに、

フィリピンの東に発生している。

しかし台風も大揺れだが、

日本のスポーツ界は、

さらに揺れに揺れている。

日経新聞巻頭コラム「春秋」

日本のスポーツ熱の高まりを、

時系列に明らかにする。

「巨人の星」「アタックNo.1」、

さらに「柔道一直線」などなど。

「昭和の子どもたちを夢中にさせた

“スポ根”の名作の多くは

1960年代後半に世に出ている」

東京五輪は1964年。

金メダルを獲得した「東洋の魔女」。

大松博文監督のスパルタ式猛特訓など、

大いにもてはやされた。

「精神主義や勝利至上主義、

ワンマン指導者への信奉を

社会も受け入れていく」

「勝つためには根性だ。気迫だ。

東京五輪のあの成功体験は

日本人のスポーツ観を決定づけ、

スポーツを科学や合理性から

遠ざけたのである」

私は小学校6年生だったが、

その後のスポーツはやはり、

精神主義と勝利至上主義、

ワンマン指導者などが、

大いに幅を利かせたし、

私も幾分か体験した。

「そんな伝統を受け継いで半世紀。

あちこちの競技団体やチームが

“王国”を築き上げ、

トップの専横を許してきた」

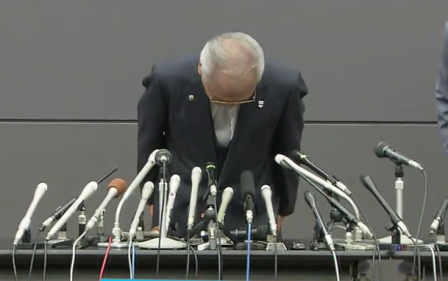

日大アメフト部の悪質タックル、

日本レスリング協会のパワハラ、

そして日本ボクシング連盟会長の疑惑。

私は早稲田大学1年のとき、

体育の授業でボクシングを履修した。

五木寛之の小説『青春の門』に、

モデルとなった教授から教わった。

その後、不正入試問題が発覚して、

週刊誌で叩かれたりしたが、

精神主義ではなかった。

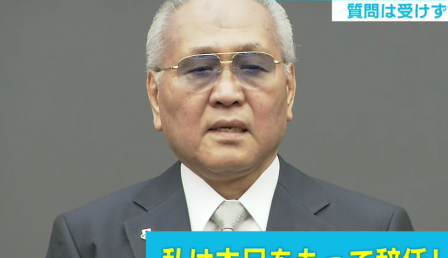

そのアマチュアボクシング界のドン。

「コワモテ」の山根明終身会長が辞任した。

「質問は受けず」の記者会見。

コラムは指摘する。

「ほかの王様たちも、

安閑としてはいられまい」

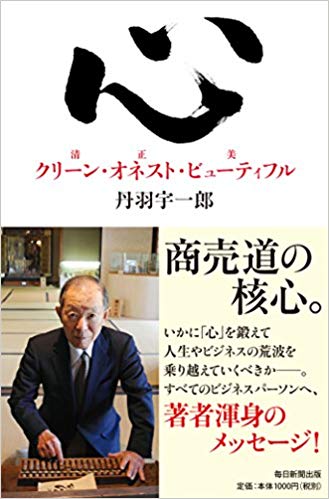

日経新聞電子版「経営者ブログ」

丹羽宇一郎さん。

伊藤忠商事元会長、元中国大使。

「最近のスポーツに関する報道は、

チームを優勝に導いた監督を

“英雄”ともてはやす一方、

ひとたび不祥事が起こると

その人の一から十まで

批判する傾向があります」

マスコミこそポピュリズムの権化だ。

以って自戒とせねばならない。

「人は神様でも

地獄の大王でもありません。

誰にもプラス面とマイナス面があります。

手のひらを返して、すべてを

否定する報道には違和感を覚えます」

「もちろん行き過ぎた

罵倒や暴力は問題外」

「悪い慣行や常識的に見て

おかしいことは正すべきです」

丹羽さんは問題解決の道筋を考える。

「トップの行き過ぎを注意する

“諫言(かんげん)の士”が必要」

トップに対して、

部下の中の信頼の厚い幹部が、

正さなければならない。

「問題だと思うのは、

全てを第三者委員会に頼ること」

スポーツ界に限らない。

政治や経済、政党や会社も同じ。

しかし――。

「トップが暴走してもほとんどの人は

自分に被害が及ぶのを避けるために

黙ってしまいます」

「結果として忖度(そんたく)する部下が、

悪いトップを育て上げるものです」

日大アメフト部も、

レスリング界やボクシング界も、

どうも「諫言の士」がいない印象だ。

「トップはいつも自分はまだ未熟者だと、

反省・自戒する気持ちを持つべきです。

そして、傲岸不遜に陥ることなく、

謙虚に選手や部下に接することが、

この問題の唯一、最大の本道と

言えるでしょう」

丹羽さんは2015年4月8日のブログでも、

「不在だった諫言の士」を書いている。

唐の時代に魏徴(ぎちょう)という人物がいた。

第2代皇帝・太宗(たいそう)に仕えた政治家。

絶対的な主君である太宗に対して、

魏徴は、直言で何度もいさめた。

唐は太宗の時代に国家の基盤を築き、

中国の歴史上、最も栄えた王朝だった。

「諫言の士」が組織には必須だが、

魏徴が仕えた太宗の度量の広さも不可欠。

魏徴を信頼し、重用した。

太宗は「中国の歴史上の名君」と呼ばれる。

日本では徳川家康。

「主人への諫言は1番槍よりも難しい」

岩波文庫の『名将言行録』

「主人の悪事を見て、

諫言をする家老は、

戦場にて一番鎗を突たるよりも、

遥に増したる心緒(こころね)なるべし」

この「諫言」に関して、

孔子は「諫に五あり云々」と、

述べたと伝えられる。

「五諫」(ごかん)と言われる。

前漢の学者・劉向(りゅうきょう)が、

その著『説苑(ぜいえん)』に書いている。

第一の「正諫」(せいかん)は、

正面からいさめる。

第二の「降諫」(こうかん)は、

いったん君主の言に従ったうえで、

いさめる。

第三の「忠諫」(ちゅうかん)は、

真心を表していさめる。

第四は「戇諫」(とうかん)。

愚直をもっていさめる。

そして第五は「諷諫」(ふうかん)。

遠まわしにいさめる。

さすが孔子だ。

自分に合った方法でいいと思うし、

相手に合った方法を使うべきだ。

それを見極める英知が求められる。

〈結城義晴〉