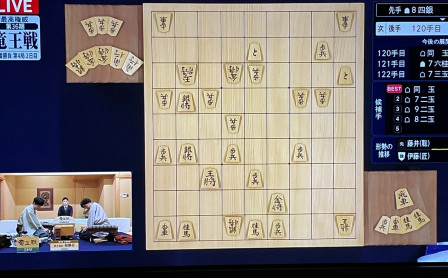

将棋の第36期竜王戦。

七番勝負の第4局。

2日間のタイトル戦。

場所は北海道小樽市、銀鱗荘。

竜王・名人であるだけでなく、

王位・棋王・王将・棋聖・王座・叡王をもつ。

21歳。

タイトル戦以外にも、

一般棋戦と呼ばれる全棋士参加の棋戦がある。

こちらは持ち時間が少ない。

テレビのNHK杯や銀河戦、

朝日杯、JT日本シリーズ。

この4タイトルも昨年度は、

藤井が全部獲得してしまった。

今、将棋界のすべてのタイトルは、

藤井がもっている。

その藤井に同年の伊藤匠七段が挑戦した。

今、最高位とされる竜王戦。

1988年までは十段戦と呼ばれた。

それを読売新聞が「竜王戦」と改め、

賞金を棋界最高にした。

そこで竜王位が、

将棋界最高のタイトルとなった。

棋士たちも将棋界も、

金には弱い。

しかし私は、

名人戦こそ最高だと考えている。

棋士たちもそう考えているに違いない。

何しろ名人は江戸時代から続く。

徳川時代には名人は家元制だった。

つまり「終身名人」という地位だった。

1603年(慶長8年)、

征夷大将軍となった徳川家康が、

幕府を創設し、幕藩体制を構築した。

家康は将棋や囲碁にも力を注いで、

その組織体系をつくった。

1612年(慶長17年)、

家康は初代大橋宗桂に、

将棋の名人位を授けて、

俸禄を与えた。

その後、300年以上も、

終身制が続いた。

明治、大正、昭和となって、

1937年(昭和12年)、

十三世名人の関根金次郎が、

自ら名人位を退位し、

実力名人制が始まった。

関根は阪田三吉をライバルとした。

第1期名人戦は、

木村義雄が初代名人となった。

藤井聡太は第十八世名人である。

竜王戦とは歴史が違う。

重みが違う。

ただし現在は、

賞金トップの竜王と歴史ある名人は、

ほぼ同格であると見ていい。

藤井聡太はその竜王戦の防衛戦に臨んだ。

そして見事に挑戦者の伊藤匠七段を破った。

2日制タイトル戦としては、

驚くほどの早指しで、

初日が終わった。

そして伊藤が封じ手を行った。

そのまえに、

やや不利な形勢にあった藤井は、

飛車で角をとるという、

2四飛の勝負手を指した。

飛車のほうが角よりも価値は高い。

その次は、

誰が見ても同歩と飛車をとるしかない。

その、誰が指してもこれしかないという手を、

伊藤は封じ手にした。

巧みだ。

伊藤は100%、同歩しか指さない。

そうすると藤井もまた100%、

次の手は3二角成りしか指さない。

そうすれば一晩、伊藤は、

3二角成りの次の展開を、

自分だけが考えることができる。

夜が明けて9時、

やはり伊藤は2四同歩を指し、

藤井は3二角成りを指した。

ここでAIによる評価で、

伊藤が6割ほどの優位に立った。

しかし一晩考えに考えたその次の手が、

なんと敗着となってしまった。

6七銀打ちである。

藤井聡太は、

不利な体勢にも拘わらす、

その後のすべての手を読み切っていた。

最後の最後は37手詰め。

芸術的な詰将棋のごとき手順で、

勝ち切った。

ヒヤリとする手を連発して、

最後は自分の持ち駒がゼロになった。

完璧な詰将棋の如き終幕。

間違いなく今年度の「名局賞」になる棋譜である。

藤井は美しい棋譜を残したいと考えている。

それを竜王戦最終局で創り上げてしまった。

終局後の藤井のコメント。

「本局は中盤で苦しくしてしまったいましが、

その後は受けに回って、

チャンスを待つ展開にできました」

これでタイトル戦は19戦無敗。

故大山康晴十五世名人が、

タイトル戦連勝記録をもつが、

それに並んだ。

伊藤匠。

現在、永瀬拓也と並んで、

最高のAIによる研究者だ。

対局が終わって感想戦。

立会人は渡辺明九段と広瀬章人八段。

渡辺は前名人・元竜王、広瀬も元竜王。

藤井聡汰の言葉。

「将棋を指す限り勝敗はついてまわるので、

一喜一憂してもしょうがない」

成功や失敗に一喜一憂してもしかたない。

一喜一憂は無駄である。

仕事も商売も同じだ。

「“派手な手“と“地味だけど最善手”の兼ね合いは、

とても難しいと思います」

商売にも派手な手がある。

地味な最善手もある。

ともすると派手な手を打ちたがる。

それも不要ではないが、

地味な最善手が何より求められる。

「手順には芸術的な美しさがあります」

この芸術的な美しさは、

売場づくりにも店づくりにも当てはまる。

ちなみに第4局の会場は、

北海道小樽市の料亭・温泉旅館「銀鱗荘」。

所有者は(株)ニトリパブリック。

銀鱗荘は1939年の創業。

もとは積丹半島の大網元の屋敷「鰊(ニシン)御殿」

現在の小樽・地平磯岬へ移築して、

高級旅館になった。

北海道文化財百選。

(株)ニトリホールディングスが、

2018年8月に取得した。

それもあって、

似鳥昭雄会長の長男の似鳥靖季総支配人が、

藤井竜王に記念品を手渡した。

派手な手と、

地味な最善手。

将棋にも商売にも両方必要だが、

私は地味な最善手が好きだ。

〈結城義晴〉