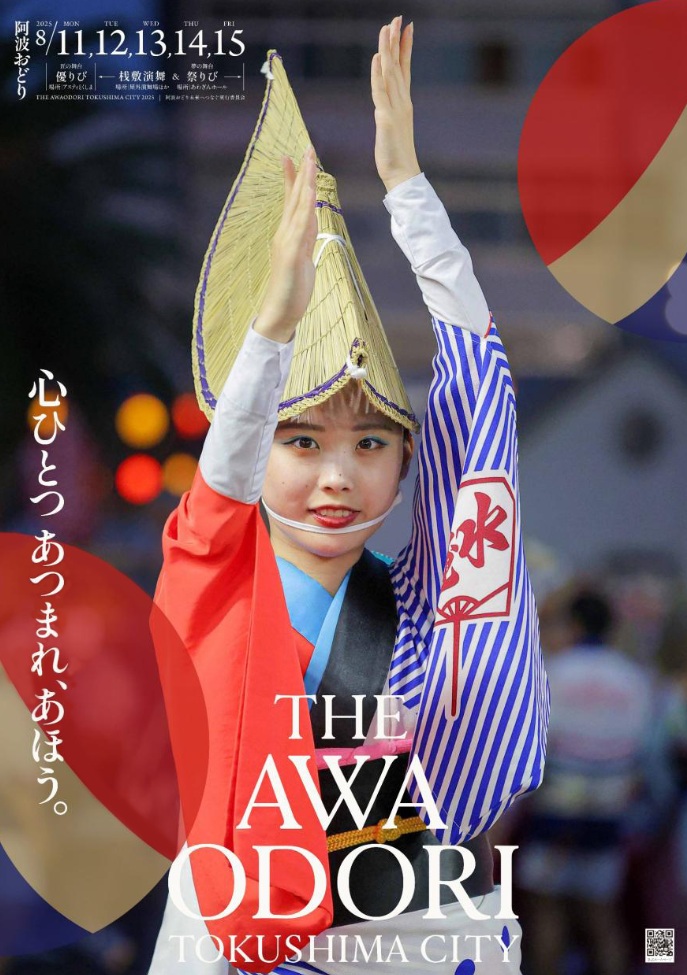

盆の入りの「阿波踊り」とダライ・ラマ14世の「日常生活の行動」

盆の入り。

徳島では阿波踊り。

とくし丸の人たちも、

キョーエイ連に入って、

踊る阿呆に見る阿呆。

住友達也さんがFacebookに書いている。

うらやましいかぎり。

2011年8月15日に、

私も阿波踊りに招かれた。

紺屋町演舞場は、

市内でも一番の大舞台。

この写真を翌年の年賀状に使った。

故埴渕一夫さんには大変にお世話になった。

東日本大震災の年だったが、

その苦しみ、悲しみを吹き飛ばすような、

阿波踊りだった。

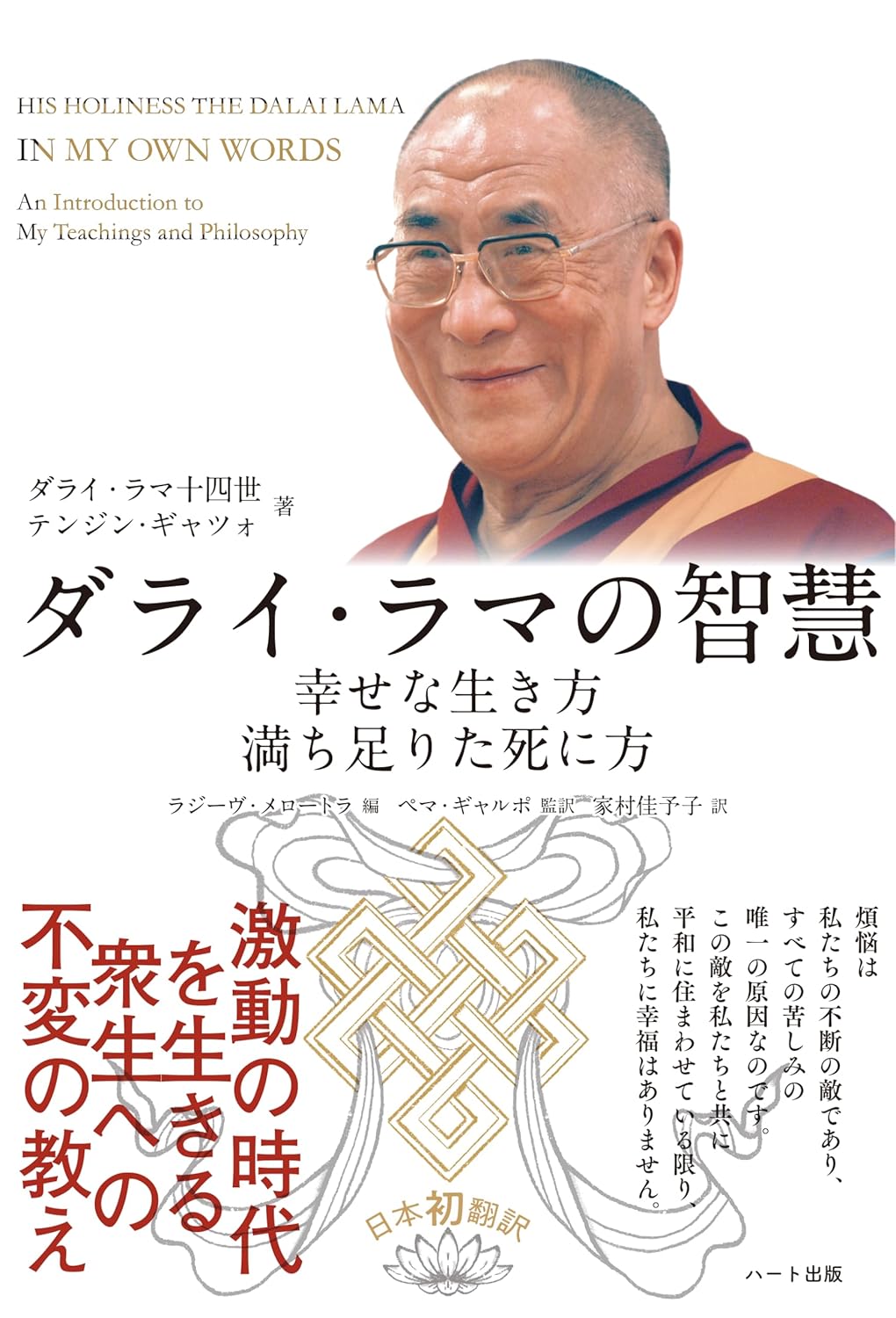

朝日新聞「折々のことば」

第3462回。

「思いやりの真価が

問われるのは、

抽象的な議論で

何を言うかではなく、

日常生活で

どのように行動するかです」

〈ダライ・ラマ14世〉

「他者の苦しみに苦しみ、その痛みを

取り除こうと動くのが『思いやり』。

それは『愛』とともに、

誰かに世話をしてもらわなければ

人は生きていけないという

『深い相互依存』の事実に根を下ろす」

「他者に手を差し伸べるこの行動の中で、

人は『内なる平穏』を得る」

〈『ダライ・ラマの智慧(ちえ)』から〉

ダライ・ラマ14世。

テンジン・ギャツォ。

1935年7月6日生まれの90歳。

3歳の時に真正ダライ・ラマの化身、

第13世ダライ・ラマの転生と認定され、

1940年にダライ・ラマ14世に即位した。

1951年までチベットの君主の座に就いていた。

1959年にはインドに亡命して、

インドのダラムサラに中央チベット行政府を樹立。

亡命チベットの国家元首となった。

世界中の在外チベット民族600万人に対して、

政教両面から指導的立場にある。

1989年、ノーベル平和賞を受賞した。

ダライ・ラマ法王は、

地球上に住む一人ひとりのユニークさ、

つまり、個々のニーズ、背景、視点を認識し、

多様性を称賛している。

これが他の宗教家と異なる。

ダライ・ラマは、

いかなる師や教えに対しても、

最も厳格な精査を奨励し、

誰かに身を委ねる前に

細心の注意を払うよう促す。

他宗教との真の対話、

科学者、政治家、学者、実業家、

活動家たちとの対話など、

さまざまな人々や団体に手を差し伸べる。

それによって「多様性の中の統一」を求める。

ダライ・ラマ14世は言う。

「私は、自らの限られた経験から、

最も深い内なる平穏は、

愛と思いやりを育むことによって

もたらされるということに気づきました」

愛と思いやり。

「他者の幸せを大切にすればするほど、

私たち自身の幸福感が高まります。

他者に対して親密で温かな気持ちを育むことは、

自然に心を安らかにします」

「これが、私たちが抱えている恐れや不安を

取り除く手助けとなり、

私たちが遭遇するいかなる障害にも

対処する力を与えてくれます」

「これこそが、

人生における究極の成功の源なのです」

お盆の時期にはとくに、

ダライ・ラマの知恵に触れるのがいい。

日常生活において、

どのように行動するか。

〈結城義晴〉