Everybody! Good Monday!

[2021vol⑱]

2021年第18週。

ゴールデンウィーク真ん中あたり。

5月3日の憲法記念日。

毎年、憲法について考える。

昨年のブログは特に詳しく書いた。

憲法記念日の第二章「戦争放棄」と第九章「改正」

読む気せず憲法記念日の社説

〈井出和幸〉

そこで各社の社説タイトル。

読売新聞。

「憲法記念日 新たな時代へ課題を直視せよ」

主張は最後の一文。

「与野党は、早期に改正案を成立させ、

本格的な憲法論議に着手すべきだ」

朝日新聞。

「コロナ下の記念日 憲法の価値

生かす努力こそ」

「憲法に忠実に従い、

日々の政権運営に生かす。

それこそが首相に課された責務である」

日経新聞。

「人権と公共の福祉をどう均衡させるのか」

「個人の自由と、

社会の平穏のバランスを

どう取ればよいのか。

コロナ禍での憲法記念日に

法制度のあり方を考えたい」

ここでもトレード・オンがテーマだ。

毎日新聞。

「コロナ下の自由と安全

民主社会の力を示したい」

“自由も、安全も”を追求する世界を

いかに実現するか。

民主社会の力が試されている」これもトレード・オンだ。

「読む気せず」か。

日経新聞の巻頭コラム

「春秋」

不思議な人をテーマにした。

「白塗りの洋館を借り

優雅に共同生活する3人の女子大学生――」

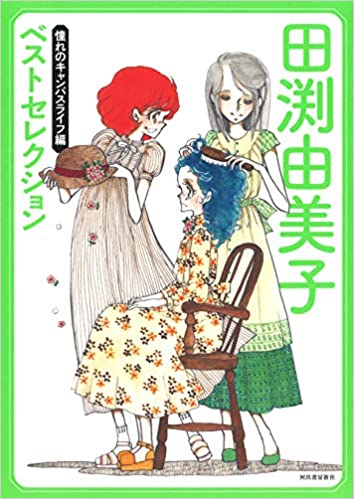

漫画家の田渕由美子。

1976年に発表した『フランス窓便り』

少女漫画「りぼん」で活躍したのが、

陸奥A子、田渕由美子、太刀掛秀子。

私はみんな好きだったな。

しかし実は、

この「由美ちゃん」は、

私の親しい友人だ。

大学の童謡研究会の1年後輩。

1977年の「林檎ものがたり EPISODE II」では、

主人公に「結城君平」の名前を使ってくれた。

「フランス窓便り」は、

「今で言うシェアハウスを

先取りした作品だった」

「早稲田大学の現役学生だった

田渕さんの作品には、

キャンパスライフの描写が多い」

「古い校舎、並木道、喫茶店、

サークル活動」

このサークルがわれらの「童研」。

「おしゃれで優しい男女の学生が

対等に政治や映画を語り恋を楽しむ」

全然おしゃれではなかったけれど、

核マル派の友人はいた。

付き合いは薄かったが。

「読者である女子中高生の

早稲田人気を押し上げたそうだ」

そうか由美ちゃんはそんな貢献をしたか。

「現実の田渕さんの下宿は5畳の和室。

古い日本家屋で壁はベニヤ板だった」

笹塚のアパート。

私も招かれて行ったことがある。

そこで関西風の手料理をご馳走された。

少女漫画家の大スターだったが、

地味で堅実な生活ぶりで、

それでいてよく勉強していて、

頭もよかったし、

言うことは鋭かった。

観察力は抜群で、それが、

田淵由美子ワールドの底辺に流れていた。

コラム。

「80年代、現実は、

漫画を追うように変わった。

少女漫画調の白い喫茶店が増え、

90年代にはバブル崩壊で家賃が下落、

部屋にゆとりができ

インテリア・生活雑貨の

新興チェーン店が成長した」

ニトリや良品計画。

「昨年来のコロナ下でも

家具や部屋着の会社は好調だ。

在宅時間が増えたからと説明されるが

もっと大きな変化が底流にあったわけだ」

アル・ライズの言葉。

「波は短期的に

動揺と混乱を引き起こすが、

長期的には

波の下にある潮流のほうが

ずっと重要である」

「特に厳しいのが百貨店で

軒並み赤字に悩む」

「”百貨”の店なら

家具や家電で稼げばいいはずだが、

実は有力店ほど近年、

利益率が高い流行の服に

頼る構造が続いていた」

ここにはカテゴリーキラーの存在があった。

百貨店を少しずつ削り取られて、

狭いところに追い込まれた。

結局、デパ地下とブランド品の店となった。

「そこを外出自粛に直撃されたが、

大きな流れに目配りしていれば、

今ごろしゃれた机や便利な掃除機を

売ることもできた」

「選択と集中の怖さともいえる」

ん~、そうとも言い切れない。

商売は総合と専門の間で、

行ったり来たりする。

選択と集中は、

ドラッカーとジャック・ウェルチが唱えた。

自らの意思決定でするものだが、

百貨店は追い込まれていって、

「二貨」を選択せざるを得なくなった。

いま、東京文京区の弥生美術館で、

「田淵由美子展」が開催されている。

2月11日から6月6日まで。

私も連休が明けたら行ってみようと思う。

では、みなさん、

ゴールデンウィークはもう少し。

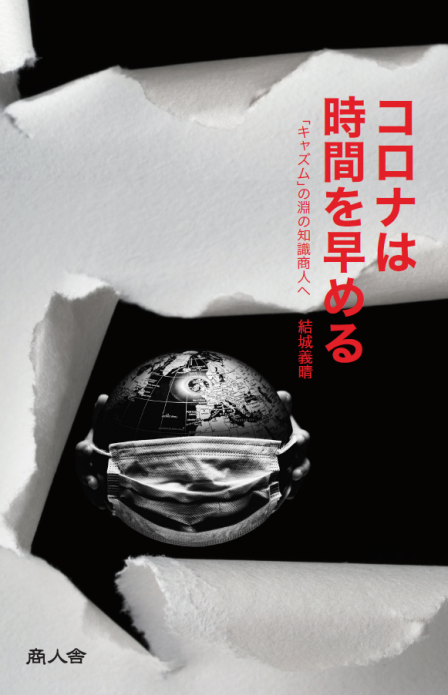

今週も、コロナは時間を早める。

Good Monday!

〈結城義晴〉