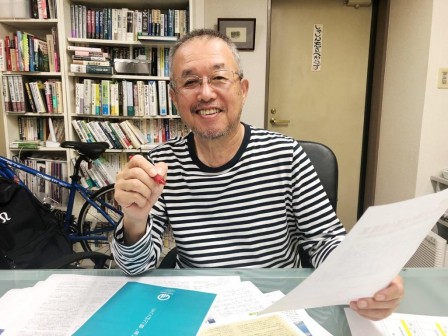

ブログのタイトルは、

[毎日更新宣言]

毎日毎日、書いている。

そこで絶対にしないこと。

嘘は書かない。

ただそれだけ。

しかし、よく考えて書く。

考えずに書くのは避ける。

日経新聞の今日の「社説」

コンビニエンスストアを取り上げた。

「コンビニは

自主的な経営改善に

取り組め」

「公正取引委員会は

コンビニエンスストア本部が

加盟店に24時間営業などを強制すれば

独占禁止法違反になりうる

との見解を示した」

コンビニ本部の独禁法違反。

由々しき問題だ。

その公取委は事前に調査をした。

本部8社と加盟店約1万2000店。

66.8%の加盟店が回答した。

「時短営業に切り替えたい」

「一度実験してみたい」

「本部が時短交渉を拒絶している」

この回答は8.7%あった。

24時間営業の強制のほか、

「近隣に出店しない」という約束を

一方的に破るなど複数の案件で、

「優越的地位の乱用」の恐れがあると。

公取委は指摘した。

「そのうえで各社に、

自主点検と改善内容の報告を要請した」

調査は加盟店の経営状況も明らかにした。

「人手不足によりオーナーは

1週間に平均で6.3日勤務と休みは少ないが

直近の年収は5年前に比べ

190万円余り減っている」

コンビニの、

とくに経営委託店のオーナーは、

「現代版小作小売商」

という表現が許されるほどだ。

経営委託店は本部が土地・建物を用意し、

オーナーは雇われ経営者となるケースだ。

本部に収めるロイヤルティもひどく高い。

社説子。

「こうした消極的な情報を、

本部はほとんど

開示してきてこなかった」(原文ママ)。

珍しい表現ミスだ。

「コンビニは規制緩和で

酒類や医薬品の販売がしやすくなったほか

銀行業への参入や公共料金の支払いなど、

社会インフラとしての価値が年々高まった」

その分、店舗の業務負担も増えた。

「市場ニーズも強まり、

近年まで出店競争を繰り広げた」(ママ)。

ここでも表現がおかしい。

「このため人手不足に陥っても、

自ら路線を修正することはなかった」

――出店競争を繰り広げた。

このため人手不足に陥っても、

自ら路線を修正しなかった。

論理的につながらないというか、

論理の飛躍があるし、

それを丁寧に説明していない。

社説の書き手として、

残念ながら文章力に問題がある。

それがあちこちに出てくる。

「利便性がコンビニの生命線。

市場の低迷する中(ママ)、

大幅な販売減につながりかねない

24時間営業の見直しは

簡単ではないからだ」

「実際に24時間営業問題は

セブンイレブンの一部オーナーからの

反発がきっかけだ」

直すならば、

「反発がきっかけとなって始まった」かな。

「それでも働き方改革を背景に

労働条件の改善を進めることは急務だ」

誰の労働条件なのか?

オーナーか店員か、

その両方か。

本来は「働き方改革を背景」にしてはいけない。

「労働条件の改善」は永遠のテーマだ。

「最大の経営課題として

率先して取り組まない限り、

コンビニの未来は明るくない」

「公取委は今回の調査を踏まえ

ガイドラインを策定する。

本部が自主的な対策を怠った以上、

一定レベルの介入は仕方がない」

ここからが社説子の主張。

「”優越的な地位の乱用”を金科玉条として

出店戦略や契約内容にまで

国が介在すべきではない」

市場原理を崩してはならない。

同感だ。

「拡大解釈で公取委の介入が過剰になれば、

産業の発展を損なう恐れもある。

あくまで健全な競争を促すのが

公取委の役割である」

日本のコンビニはこれまで、

日本の小売業を代表する業態だった。

ただしフランチャイズ方式を採用して、

それが収益性の源泉とも、なっていた。

「現代版小作小売商」だった。

それが「独立自営商人」に、

変わらねばいけない。

現代のコンビニ本部は、

この「独立自営商人」を支援する機能を、

万全の態勢で果たさねばならない。

一方、日経の企業欄。

「サミット/7連休取りやすく」

この記事はいい。

スーパーマーケットで7連休は、

なかなか取れない。

サミット㈱は4月1日から、

服部哲也新社長・竹野浩樹会長体制。

ますますよくなっている。

全119店を12のブロックに分けて、

運営・管理している。

新たな仕組みを、

このブロック単位で実施する。

「複数の正社員によるシフトを作り、

勤務を融通し合う」

連休の取得期間を設けて、希望を募る。

そして最大で7連休を取れるようにした。

これまでは最長が6連休だった。

今夏から導入。

サミットの店舗段階の標準は、

1部門ごとに2人の正社員態勢である。

そこで同じ店舗の同じ部門内で、

働き方を調整して6連休まで取得した。

これもサミットの店舗の標準化や、

レイバースケジューリングシステムが、

完ぺきに近い形まで進んでいるから、

できることだ。

パートタイマーの業務遂行能力も高い。

だから6連休も可能である。

ただしそれでも、

連続して休む期間が長くなれば、

もう1人の正社員が単独で働く状態も続く。

これを気にする社員も多いから、

自ら6連休ではなく、

分割して休暇をとるケースが多かった。

今回、それを、

ブロック内でシフトを組む方式にした。

そうすれば出勤する社員の負担は、

互いに分散される。

心理的負担感が減って、

連休が取得しやすくなる。

この制度は今夏以降も続けられる。

目標は1年間で7連休を3回取得する体制。

パートタイマーなどにも適用される。

いわゆる多能化を進めて、

複数の業務を担当できる人材を増やす。

そしてパートタイマーも、

希望者は7連休を取れるようにする。

コンビニにも、

このサミットのような方向性は必須だ。

オーナーや店長が独立自営商人として、

自らの判断で連続7連休がとれる。

そんな体制づくりである。

身を切る決意と努力がなければ、

できないことはわかっている。

しかし業界最高峰のセブン-イレブンは、

業界最先端のサミットと競争している。

〈結城義晴〉

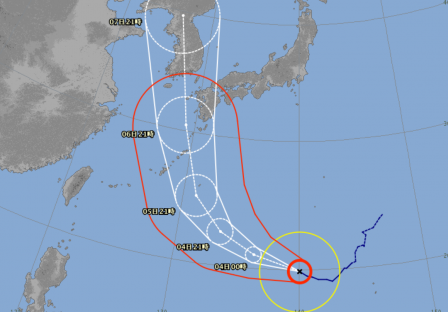

気象予想がずいぶん正確になった。

気象予想がずいぶん正確になった。