台風10号。

四国から広島に上陸し、

日本海へ抜けた。

しかし、強風と大雨とをもたらして、

日本列島のお盆を襲った。

これで今年、

日本列島に上陸した台風は、

3個目となった。

多い。

気象庁が使う「平年」とは、

西暦年の1の位が1の年から続く、

30年間の観測値を平均したものだ。

それを10年ごとに更新するが、

現在、使われているのは、

1981年から2010年までの平均値。

その平年で台風が上陸する回数は、

1年間に2.7個である。

だから今年はもう8月段階で、

平年値を超えている。

ちなみに昨2018年は、

29個の台風が発生して、

5個が列島に上陸した。

地震の被害だけではなく、

台風被害も甚大だ。

お見舞い申し上げたい。

私は朝から北陸新幹線で、

高崎へ。

そして第一屋製パン㈱高崎工場。

昭和40年1月から操業開始。

第一パンで現在一番古い工場だ。

敷地3万7435㎡、建物1万7952㎡。

食パンライン、菓子パンライン、

そして製菓ラインとケーキ台。

パン工場はとてもいい匂いがする。

清酒工場には酒の香りがするし、

パン工場にはパンの香りがする。

それだけで幸せな気分になる。

働いている人たちは、234名。

みんな幸せそうに仕事している。

しかしパン工場には連休もお盆もない。

365日稼働する。

高崎工場製造部長の江袋守一さんから、

丁寧な説明を受けて、

そのあとつなぎの衛生服に着替えて、

ヘアーネットやマスクをして、

工場内へ。

第一パンの工場には、

トヨタ自動織機から、

トップコンサルタントが入って、

徹底的に「トヨタ生産方式」を導入した。

「TPS」(Toyota Production System)。

それを第一屋製パンに導入して、

「DPS」と呼ぶ。

トヨタ式のQSC活動を、

継続して続けている。

「トヨタ生産方式」は、

故大野耐一さんによって体系化された。

大野さんはトヨタ自動車の元副社長で、

徹底して「現場」を大切にした。

そのTPSの目的は、

「多種少量で安く作る」こと。

トヨタ生産方式には2本柱がある。

第1が「ジャスト・イン・タイム」である。

これは、

「必要なものを

必要なときに

必要なだけ

供給するシステム」

つまり後工程から、必要なものを、

必要なときに、必要なだけ、

前工程に引き取りに行って、

前工程は引き取られた分だけつくる。

第2は「自働化」である。

「ニンベンのある自働化」である。

だからトヨタの場合、

「自動停止装置付きの機械」を導入する。

正常に動いているときには人はいらない。

異常でストップしたときにだけ人がいる。

これを「目で見る管理」と呼ぶ。

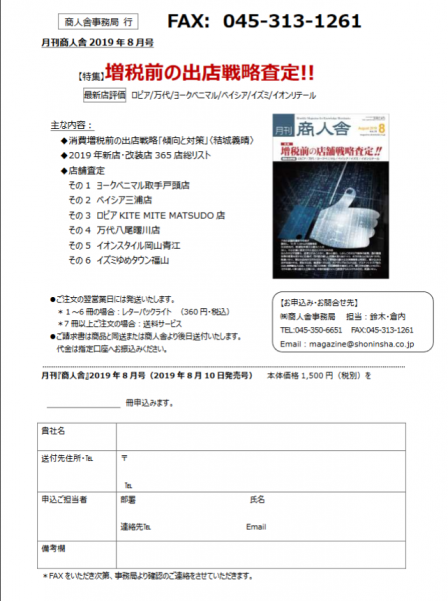

私は昨2018年の月刊商人舎12月月号で、

この考え方を取り入れた。

[特集]「自働発注」考

AIは「自動発注」を改革するか?

大野耐一さんは、

「”なぜ”と五回繰り返せ」と言い続けた。

一つの事象に5回の「なぜ」をぶつけてみる。

そうすると原理や原則が見えてくる。

そのうえで徹底して、

「ムダ」を分析し、摘発する。

⑴つくりすぎのムダ

⑵手待ちのムダ

⑶運搬のムダ

⑷加工そのもののムダ

⑸在庫のムダ

⑹動作のムダ

⑺不良をつくるムダ

大野さんはアメリカで、

スーパーマーケットからヒントを得て、

この「ジャスト・イン・タイム」を、

発想した。

象徴的なことだ。

私は「後工程はお客様」と言って、

小売業改革にも使っている。

ウィリアム・エドワーズ・デミング。

米国の統計学者であり、コンサルタント。

1900年に生まれ、1993年に没した。

長寿の人だった。

デミング賞など設けられて、

現在もその考え方は製造業の基本となっている。

そのデミングが、

6つのガイドラインを残している。

①品質は顧客によって決められる。

Quality is defined by customers.

②バラつきを認識し低減せよ。

Understand and reduce variations.

③品質向上に対する

経営者のコミットメントこそ、

真の品質向上を促す。

Only management’s commitment to quality improvement can motivate significant improvement.

④変化と改善は継続的に、

満遍なく行われなくてはならない。

Change and improvement must be continuous and omnipresent.

⑤継続的な改善のためには

継続的な教育訓練が欠かせない。

Ongoing training is required for continuous improvement.

⑥個々の従業員の能力を格付けすることは、

たいていの場合、有害である。

Performance ratings of individual employees are usually destructive.

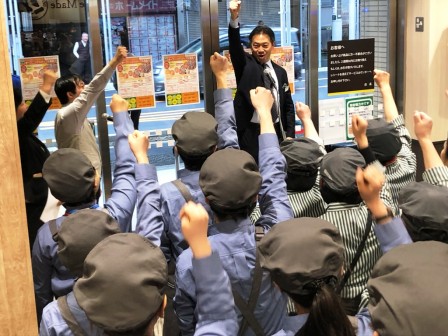

工場内をゆっくりと案内してもらって、

写真。

私の隣から江袋さん、

本島高明さん、原敬雄さん。

そのあと同じ敷地内にある、

スリースター製菓㈱の工場も見学。

こちらは第一屋製パンの100%子会社。

最近はレーズンサンドがヒットした。

パンの製造工程から、

「発酵」を省くと、

クッキーの製造工程となる。

ベーカリー部門は、

3つのカテゴリーでできている。

クッキーとパンとケーキ。

私は米国スーパーマーケットに倣って、

それを主張している。

スリースター製菓では、

小島五朗副社長から、

こちらも丁寧にご案内いただいた。

敷地のはずれには、

アウトレットストアがある。

第一パンの「ベーカリーアウトレット」

規格外品を割安で提供する。

それにしても、

トヨタから学ぶことは実に多い。

荒井伸也さんの名著。

「スーパーマーケット原論」も、

大野耐一さんからヒントを得ている。

プロダクトマネジメントを学習し、

オペレーションマネジメントを改革したい。

デミングは素晴らしい。

①品質は顧客によって決められる。

②バラつきを認識し低減せよ。

③品質向上に対する

経営者のコミットメントこそ、

真の品質向上を促す。

④変化と改善は継続的に、

満遍なく行われなくてはならない。

⑤継続的な改善のためには、

継続的な教育訓練が欠かせない。

⑥個々の従業員の能力を格付けすることは

たいていの場合、有害である。

徹底とは、

細かく、

厳しく、

続けること。

これは結城義晴用語だ。

ありがとう。

〈結城義晴〉