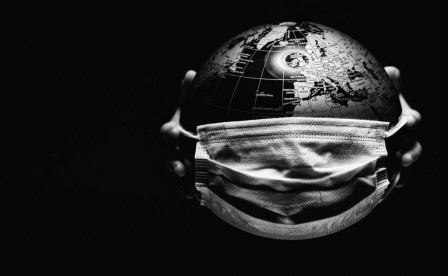

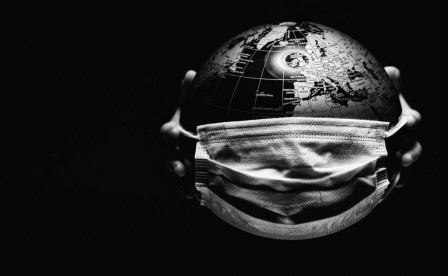

東京都の新型コロナ新規感染者が、

なんと今日1日で224名、過去最高。

大阪府も30人。

7月上旬の今、4月上旬と同じか

それを超える感染拡大が起こりつつある。

感染が起こる環境は、

やはり三密。

密接、密集、密閉。

マスクの装着と手洗いは徹底しよう。

徹底とは、

詳細に・厳密に・継続すること。

こまかく、

きびしく、

しつこく。

さて、

ブルックス・ブラザーズ。

昨日の8日に連邦破産法11条適用申請。

ああ。

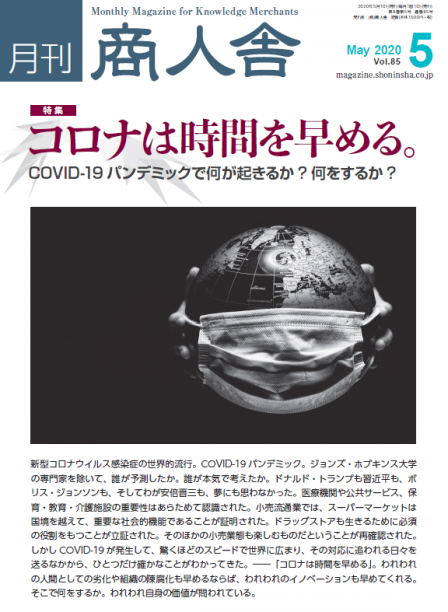

コロナは時間を早める。

実にいいブランドだが、

売れるのはアウトレットモールの店と、

オフプライスストアの売場ばかり。

つまり正価で売れなくなっていた。

ブランドを毀損することなく、

立て直しが求められていた。

それがかなわない。

コロナによって、

破綻が早められた。

ニーマン・マーカス、

JCペニー、

そしてブルックス。

いずれも老舗の100年企業。

強固なブランドであるがために、

「ゆでガエル」状態となった。

そしてゆでられる時間が短くなった。

今朝の日経新聞一面トップ記事。

「伊藤忠/ファミマを完全子会社に」

伊藤忠商事㈱が、

㈱ファミリーマートを、

とうとう完全子会社にする。

5800億円を投資して、

株式公開買い付け(TOB)を実施する。

TOB価格は1株2300円。

ファミリーマートはTOB終了後、

上場廃止。

この後は日経の記事だが、

伊藤忠は4.9%分の株式を、

約570億円で譲渡する。

今回の投資の1割である。

相手は全国農業協同組合連合会(JA全農)、

そしてその金融機関の農林中央金庫。

そのあとで、

JAグループと提携して、

大きな商流と物流をつくる。

今日の[商人舎流通SuperNews]

ファミマnews|

第1Q営業収益16%減・事業利益54%減の減収減益

第1四半期の連結決算が発表された。

営業収益は1117億6300万円で、

前年同期比15.9%減。

事業利益は89億8300万円で同54.0%減。

税引前四半期利益は46億8600万円で66.9%減。

減収減益。

それでも国内店舗数は1万6613店、

海外事業店舗は8032店。

世界の総店舗数は2万4645店。

通期の見込みは、

営業収益4600億円(11.0%減)、

事業利益570億円(11.7%減)。

しかし税引前利益940億円(103.4%増)、

当期利益600億円(37.8%増)。

記者会見した澤田貴司社長。

「商品構成などが巣ごもり需要に

対応しきれていなかった」

ん~。

それもあるが、

私は業態自体の問題だと思う。

ファミリーマートは、

もともと西友がセブン-イレブンより、

一歩早くスタートさせた。

国産コンビニエンスストアだ。

1998年から伊藤忠の持ち分法適用会社に、

2018年には子会社になった。

それを今回完全子会社とする。

この間、ファミリーマートは、

エーエム・ピーエム・ジャパンや、

サークルKサンクスを傘下に入れて、

業界第2位に躍進した。

その巨大なコンビニを、

完全子会社にして。

JAグループとも連携させる。

㈱ローソンは2017年に、

すでに三菱商事㈱の子会社となって、

残るは㈱セブン-イレブン・ジャパンのみ。

コロナは資本の巨大化を早める。

企業間のM&Aを早める。

コロナは経営破綻を早める。

その波が一挙に押し寄せる。

しかしコンビニエンスストア業態に、

大きな節目がやって来ている。

間違いない。

コロナが時間を早めて、

それを教えてくれる。

〈結城義晴〉