尾崎放哉。

自由律俳人。

人をそしる心をすて豆の皮むく

うつろの心に眼が二つあいてゐる

私は、渥美清の風天もいいし、

もちろん種田山頭火も好きだ。

自由律俳句の先駆者・河東碧梧桐の勇敢さは、

すごいと思う。

しかし江國滋さんは、

『俳句とあそぶ法』の中でこき下ろしている。

江國さんは演芸評論家、エッセイストで、

滋酔郎という俳号を持つ俳人。

分け入れば水音 山頭火

「これを俳句と呼ぶ気に、

私はどうしてもなれない」

「同じく放浪俳人――というより、

『物乞いアル中俳人」といったほうが

実像に近いと思われる尾崎放哉の句にいたっては、

もっとひどい」

咳をしても一人

肉がやせて来る太い骨である

「これが俳句といえるだろうか。

咳をしても一人。

甘ったれるのもいい加減にしろ。

肉がやせて来る。

不摂生の報いじゃないか」

江國さんはまとめる。

「俳句は、五七五がよろしく」

「憲法にさえ五七五はある。

日本国憲法第二十三条。

学問の自由はこれを保障する」

江國さんからいただいた私の蔵書には、

ご自身のサインがある。

エラそうなことばっかりぞ日記果つ

私は、是々非々派。

必ずしも五七五にはこだわらない。

よいものは、よい。

今週は、ふと、風天に巡り合い、

そこから自由律俳句の間を、

ちょっとだけ漂った。

そんな気分だった。

そう思ってください。

台風去り

残暑残りて

秋に入る

そんな季節の変わり目の私の心に、

自由律俳句が入ってきた。

それだけのこと。

さて日経新聞最終面の『私の履歴書』

元伊藤忠商事会長の室伏稔さんの連載は好調。

今朝は「瀬島龍三さん 短い間だが謦咳に接す」

今日の冒頭は、

「室(室伏)さん、ありがとう。

伊藤忠を頼むよ。日本を頼むよ」

瀬島龍三さんとの最後のお別れ。

「小さな声で私にこう言うと、

ほっとしたように目を閉じられた。2007年夏」

瀬島龍三は戦前、帝国陸軍参謀本部の作戦参謀。

敗戦、シベリア抑留、帰国、そして伊藤忠入社。

繊維専門商社を総合商社に業態転換させた「伊藤忠の中興の祖」。

「瀬島学校」と呼ばれた業務本部のスタッフ集団は、

参謀本部の組織モデルを採用したともいわれるが、

瀬島の考えは「重要な部署ほど少数精鋭」。

これ、本当に大切です。

ただし、

少数であっても、

精鋭でなければならぬ。

室伏さんが瀬島さんから「耳が痛くなるほど強調された」のが、

縦割り組織に対する横ぐし。

「総合商社にとって強さと弊害の両面性を持つ『部門縦割り』に

部門横断的な総合調整機能という『横ぐし』を通すことの重要性」

そのうえで、瀬島龍三がつくった「心得」。

これがいい。

(1)「着眼大局 着手小局」

――目標は高く、広く、長期的に。実行は着実、綿密に

面白いことに、

着眼大局・着手小局は、オクシモロンで、

シンク・グローバル、アクト・ローカルに通ずる。

(2)戦略は戦術をカバーするが、

戦術は戦略をカバーできない

これは「組織は戦略に従う」

アルフレッド・チャンドラー・ジュニア。

だから「縦割り」に対する「横ぐし」の発想が出てくる。

こちらはチェーンストアの作演システムに通ずる。

こちらは安土敏。

(3)心得メモ

・仕える上司の意図をよくつかみ、誠心誠意仕えるべし

・勉強せよ。経済情勢、業界情勢、営業・商品知識

・謙虚たれ

・営業部門とは御用聞きのつもりで接するように

私は「謙虚たれ」と「勉強せよ」が好きだ。

室伏さんが瀬島龍三のことを悪く書くはずはないが、

その瀬島への批判も、実は多い。

ここでも、是々非々で判断するのがよかろう。

「瀬島心得」は是なり。

今日から三連休。

月曜日の「敬老の日」まで。

みなさん、良い週末を。

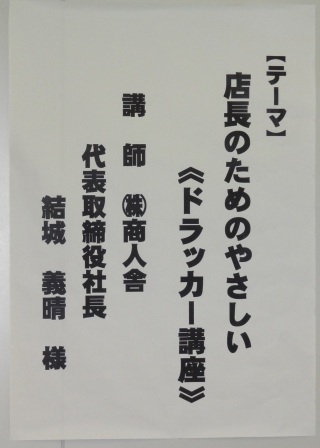

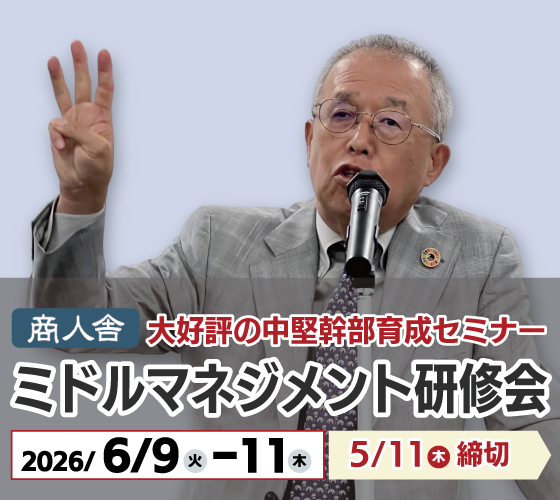

<結城義晴>