日経新聞朝刊最終面の「交遊抄」

平松正嗣(まさし)さんが登場。

㈱平和堂社長。

タイトルは、

「戦う場は違えども」

平松さんの友だちは笹野和泉さん。

ジョルジオ・アルマーニ・ジャパン社長。

1981年、ソニー㈱の同期入社だとか。

1990年代初め、平松さんは、

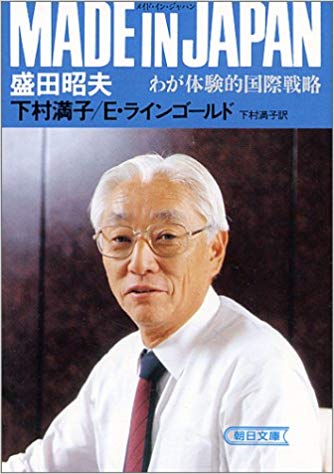

盛田昭夫さんのかばん持ちとして、

度々欧米に出張していた。

盛田さんはもちろん、

ソニー創業者にして、

当時のソニー会長。

一方、笹野さんは、

ソニーの欧州委員会(EC)ウオッチャー担当。

1993年、EUが統合される。

その直前に欧州の市場統合を見据えて、

ソニーは戦略を立てていた。

平松さんの記述。

「その後、彼も私も転職し、

別の道を歩むことになったが、

今でも親交が続いている」

笹野さんはいま世界ブランドの日本社長。

平松さんは2010年1月に平和堂入社、

同年5月、常務取締役、

2015年、専務取締役営業統括本部長、

2017年、代表取締役社長兼COO。

平松さんは笹野さんを対比的に見つつ、

述懐する。

「非日常を提供するハイブランドと、

日常によりそうスーパー業態と、

それぞれ戦うフィールドは異なるが、

お客様に向き合う姿勢は

変わらないと思っている」

そう、

非日常と日常。

ハレとケ。

ノンコモディティと、

コモディティ。

かつては非日常やハレや高級が、

序列として上だった。

しかしいまは、

日常もケもコモディティも、

人間の生存にとって、

必要不可欠のものと認識される。

平松さんは、

それを誇りにしている。

「ソニー時代も今も

日本と欧州の懸け橋として活躍する

彼のさっそうとした姿を糧に、

自分も地域の活性化という

目標に向けてまい進していきたい」

この「交遊抄」にぴったりの、

同期の桜の話である。

ちょっとうらやましいくらいだ。

朝日新聞「折々のことば」

今日は第1653回。

足を棒にする

(慣用句)

編著者の鷲田清一さん。

「長いこと歩き回ったり

立ちっぱなしでいたりすると、

足は緩やかなあそびをなくして

がくがくになる」

「つまり限界の合図だ」

それが「足を棒にする」ことの意味。

「昨今はしかし、

人は限界に行き着く前に

それを回避する。

何ごとも”ほどほど”にしておく」

それも悪いとは思えない。

人それぞれの考え方、生き方だろう、

とも思う。

しかし鷲田さんは反論する。

「けれどもその”ほどほど”は

限界を知っていないとわからない」

なるほど。

真の”ほどほど”は、

限界を知ったうえで生まれる。

だから、足を棒にして、

がくがくになるまでの経験が必須なのだ。

「”ぎりぎり”を知らない”ほどほど”は

ただの萎縮」

手厳しい。

「限界を知らねば、

たくましさも生まれない」

平松正嗣さんも笹野和泉さんも。

もちろん盛田昭夫さんや井深大さんも、

あの時期のソニーの人たちは、

ぎりぎりを知っていた。

私が好きな盛田さんの言葉。

「ソニーでは個性は一切殺さない」

だから非日常を仕事にする者と、

日常に貢献する者が、

親友でいられるのだ。

「井深大とは

ケンカだってするんですよ。

意見がそっくり同じなら、

2人の人間がいる必要は

ないんですから」

本当の「非日常」は、

限界まで追い求めねば、

得られない。

本当の「日常」も、

ぎりぎりまで追求しなければ、

手にすることはできない。

限界に行きつく前に回避する”ほどほど”とは、

次元が違ってくるのだ。

〈結城義晴〉