前原誠司vs海江田万里。

反小沢vs親小沢、

あるいは脱小沢vs寄小沢?

今日告示の民主党代表選挙。

構図ははっきりしてきた。

良いか悪いか、

国会のため、国民のためには、

たぶん良いとは断定できないけれど。

日経新聞の「きょうのことば」が面白い。

「民主党グループ」を説明している。

「有力議員を中心とした集まり」で、

「最大勢力は約130人とされる小沢一郎元代表のグループ。

約50人の前原誠司前外相、菅直人首相のグループがそれに次ぐ規模」

「民主党グループは自民党の派閥のような結びつきは薄く、締め付けも緩いため、

大学の『サークル』にたとえられる」

大学サークルもいまや一人が最低3つくらいに属している。

民主党も複数のグループに参加する議員が多い。

だから「代表選では掛け持ち議員の奪い合い」が始まる。

それが極まるのが、今日明日、そして明後日早朝まで。

しかし、菅直人首相の退任は、

あんなにゆっくりしていたのに、

重要な次の首相の選任は、

こんなに急ぐ。

なんだか、まったく逆じゃないか?

世の中、逆のことって、

結構、多いけれど。

社員が現場で働かず、

役員が日々の業務に勤しむふりをする。

社員が会社の将来を無責任に語り、

役員は目の前の利益にあくせくする。

これ、歴史があるけれど、

体質が古い会社の典型的な構図。

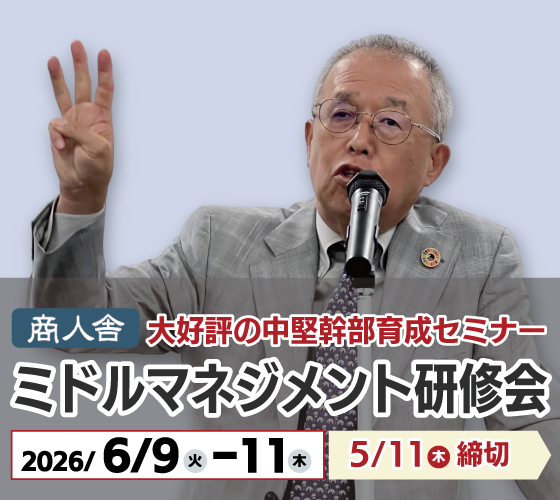

そんな会社の役員になったら、

「最悪を覚悟して、

最善を尽くせ」

いつもこの心構えしかない。

そして少なくとも、

将来のビジョンや本来の理念を、

説き続けるリーダーであってほしい。

そのビジョンや理念が欠落していれば、

話にはならないけれど。

万が一、そんなことが起こっているとすれば、

いつでもご相談に乗る用意はある。

さてニューヨークには、

アイリーンがやってくる。

大西洋を北上中のハリケーン。

今夜あたりから、米北東部一帯を直撃する恐れが高まる。

7州が「非常事態宣言」。

ニューヨーク市ブルームバーグ市長は住民約30万人に対して、

史上初めて強制避難命令を出した。

地下鉄・バスの運行は全面停止される。

沿岸部の200人以上にも避難命令が出された。

アイリーンの規模は「カテゴリー2」。

5段階の下から2番目。

2005年の「カトリーナ」はカテゴリー3で、

約1800人が死亡。

しかしカトリーナはミシシッピ川沿岸の中南部だった。

アイリーンは人口密集地の北東部。

バラク・オバマ大統領は、

「歴史的な暴風雨となる」と警告を発し、

米軍は10万人態勢での出動を指令した。

さて、これも日経新聞の「まちかど」。

タイトルは、「『西高東低』に裏付け」

ただしここでいう「西高東低」は株式市場の株価の話。

「関西私鉄大手の京阪電と近鉄は今週、年初来高値を更新、

関東大手の東武や京成に差をつけている」

さらに百貨店も、

「近鉄百の株価も堅調で、日経平均が直近高値をつけた」

「騰落率は松屋や三越伊勢丹を上回る」

数字の裏付けがある。

「7月の百貨店売上高は、

マイナスだった東京に対して

大阪はプラス」

「6月の鉱工業生産指数も関西が関東を上回る」

一昨日から昨日まで、その関西に出張。

梅田駅上の三越伊勢丹は、

12階フロアの飲食店はごった返していたが、

それ以外の物販フロアは「買われていない」。

人は集まるが、買い物はしない。

この傾向。

しかしそれでも、全体でみると、

関東よりもいいようだ。

大阪のおばちゃんの言う「見てきた⤴?」

これ。

それでも、なんというか、関西は元気。

高速道路も混んでいた。

関西の積乱雲は、元気に見えた。

入道雲は、まだまだ盛り。

「脱小沢vs寄小沢」の対立構造鮮明化、

ニューヨークにはアイリーンが到来、

日本の株価・営業は「西高東低」

関東よりも、盛り上がっている。

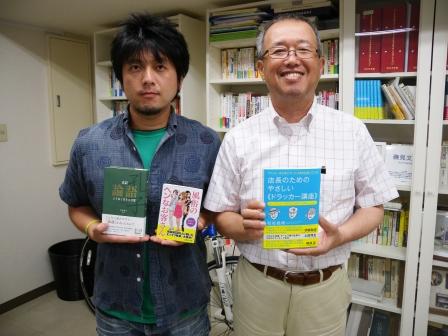

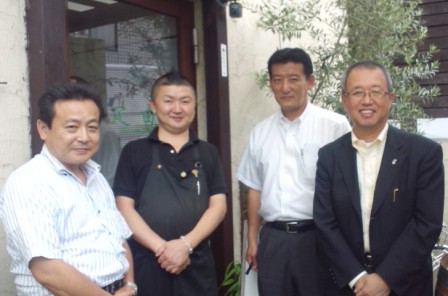

昨日は朝から豊中の㈱阪食本部へ。

松元努常務(私の右)と志水孝行さん(左)と、

来年の研修会の打ち合わせのあと「疋田」で食事。

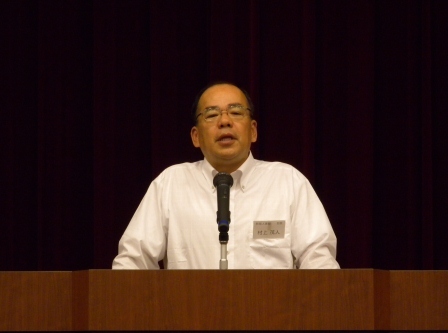

千野和利社長も登場くださって、

熱い熱いミッションを語り合った。

千野さんや松元さん、志水さんと会って話していると、

「西高東低」も理解できるような気がする。

<結城義晴>