2022年4月最後の日。

二月の雪、三月の風、四月の雨が、

輝く五月をつくる。

内館牧子さんのエッセイにある。

黄金週間の土曜日だけれど、

商人舎オフィスに出て、

原稿執筆と原稿手直し。

編集作業をして、

デザインの七海真理さんに入稿した。

疲れた。

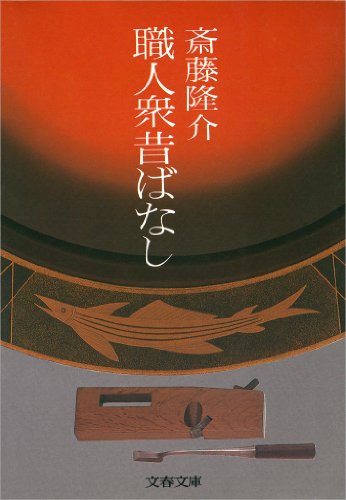

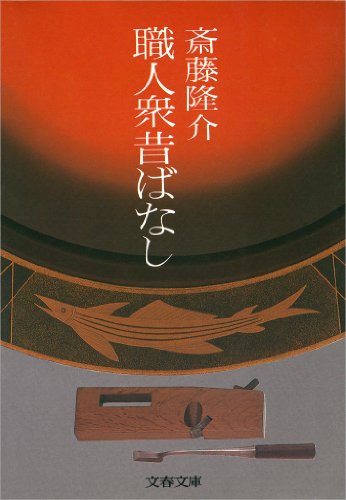

今日の朝日新聞「折々のことば」

第2365回。

やっぱり仕事は

命に

目立てをかける事なんだなァ

(土田一郎の父)

「鋸(のこぎり)目立て職人の父は、

親からもらった体は

減らないものと思っていたが、

鋸と同じで、

いい仕事をしようとつい酷使するうち

やっぱり細ってくると嘆いていたと、

跡を継いだ息子はいう」

「根を詰めればいやでもタコはできるし、

持病も出てくる」

「それでも人が働くのは、

命を削ってでもそれに

張りをもたせようとするからだ」

(『職人衆昔ばなし』から)

命を削ってでも、

商品に張りをもたせる。

売場や店に張りをもたせる。

本や雑誌、文章に張りをもたせる。

そのために人は働く。

今日の気分にぴったりだ。

今月の日経新聞に、

セブン&アイ・ホールディングスの、

組織や役員会についての、

署名記事が2本掲載された。

対照的で面白い。

セブン&アイにとっても、

これは有益だった。

ひとつの原稿は今日の記事。

「セブン&アイ、外国人が社長になる日」

論説委員の中村直文さんが書いた。

ふたつめは4月15日に発表された記事。

「セブン&アイ、逆三角形の組織図の思想を保てるか」

編集委員の田中陽さんの筆。

中村記事はこう始まる。

「セブン&アイ・ホールディングスの役員は

かつてこう話していた」

この語り口は、

新聞記者や雑誌記者がよく使うが、

私は嫌いだ。

名前を明かさない裏話。

その匿名の役員は言う。

「投資家やアナリストの話ばかりを聞いていたら、

経営革新なんてできないよ」

これは、その通り。

しかしこれ、

言ったのは鈴木敏文さんだと、

私は推測する。

「そんな同社が米アクティビスト(物言う株主)の

バリューアクト・キャピタルなどの声を受け、

取締役の過半を社外人材にする。

隔世の感がある」

そのあとに鈴木さんの記述がある。

「セブン&アイは少なくとも

6年以上前までは自信に満ちていた。

創業者の伊藤雅俊氏による

イトーヨーカ堂の業務改革、

鈴木敏文氏が主導したセブンイレブンの導入など、

日本の流通業界をけん引し続けてきた」

この表現は厳密に言えば間違っている。

業革もセブン-イレブンも、

伊藤さんが容認して、

鈴木さんが実行した。

「外部から招いた

サラリーマン経営者の鈴木氏を

絶対的なリーダーとして、

2005年にイトーヨーカ堂から

セブン&アイへ社名変更まで認めたことも

実に革新的だ。

創業一族の”イトー”(伊藤)を

表看板から消したわけだから」

これもニュアンスが違う。

鈴木さんは「外部から招」かれたわけではない。

若いころに東販を辞めて、

イトーヨーカ堂に転職しただけだ。

あとは自力でのし上がった。

「かつて役員が語ったように、

鈴木氏は二番煎じを嫌い、

誰もが反対してきた事業で

成功を収めたとの自負が強かった」

ここで「かつての役員」は鈴木さん自身だから、

これは鈴木さんが自分を語ったものだ。

「恐らく鈴木氏自身が内部にいながら

“アウトサイダー”という

自覚があったからだろう」

中村記事は、

鈴木=アウトサイダー、

=外国人取締役⇒外国人社長と、

ストーリーが続く。

そしてこれが結論。

「カギを握るのは”27億の男”と呼ばれる人物だろう」

「セブン&アイの取締役にして、

米セブン-イレブン社長の

ジョセフ・マイケル・デピント氏だ」

週刊誌的な記事だ。

「デピント氏は02年に入社し、

米国事業の基盤を固めてきた。

直近の報酬は約27億円で

井阪隆一セブン&アイ社長の約20倍を手にしている」

一方の田中陽原稿の冒頭は、

「セブン&アイは取締役会の過半数を

社外メンバーにする方針だ」

同じテーマ。

「先進的なガバナンス体制をつくります」

井阪隆一社長が力を込めて語った。

しかし田中原稿の主役は、

創業者の伊藤雅俊さんだ。

一般の会社組織は、

「三角形の樹形図」のようになっている。

頂点に株主や株主総会が構える。

その下には会長や社長、

その下に総務部、人事部、営業部、

企画部などが横並びで配置される。

さらに一段下がって、

三角形の底面には各部の課や室や研究所などが

末広がりにぶら下がる。

それに対して、セブン&アイの組織は、

「逆三角形」になっている。

「まず最上部は、

全国にある店舗や地域が横一線に並ぶ。

その下には店舗や地域のオペレーションを支える部署、

その下に本社や本部の管理部門がある。

そして逆三角形の下の部分には

社長(会長)があり、一番下には取締役会、

そして株主」

「”お客さま”は最上位の位置づけだ」

これは伊藤さんの考え方だ。

田中原稿は、

伊藤さんの30年以上も前のコメントを書く。

「会社の利益の源泉は

お客様の買い物金額から生まれます。

そこから、仕入れ先への支払い、

従業員への給料や賃料などに使い、

残ったお金を株主への配当に回します。

だから一番、偉いのは

お客様や地域の皆さんなのです」

この逆三角形の組織図が導入されたのは

1968年だった。

1978年、イトーヨーカ堂は、

日本企業として戦後初の無担保社債を

米国で公募発行した。

この時の伊藤さんの感想。

「企業として下着まで脱がされた気がした」

伊藤さん、いい表現するねぇ。

そして田中さんもよく覚えているねぇ。

伊藤雅俊さんの述懐。

「上場すると内なる規律と

外からの規律に縛られる」

「そんなセブン&アイHDが、

消費者(お客様)から遠い取締役会に

外部人材を多く登用する」

そして田中陽、渾身の一言。

「そこに魂は入るのか」

「決算発表の翌日のセブン&アイHDの株価は

強烈な売りを浴びせられた」

「おそらくヨーカ堂やセブン-イレブンで

買い物もしたことがないような

海外の投資家などから学ぶことが

どれほどあるのか」

同感だ。

日経新聞の二つの記事は、

対照的だ。

一方は鈴木敏文の言葉を、

匿名性を出し入れして書かれる。

一方は伊藤雅俊の述懐を、

掘り起こしつつ綴られる。

27億円の男が社長になるか。

それとも、

お客様を最上位にした組織が蘇生されるか。

私の答えははっきりしているが、

セブン&アイも「解」を求めておくべきだ。

命を削ってでも、

張りをもたせる会社と組織が、

つくられねばならない。

〈結城義晴〉