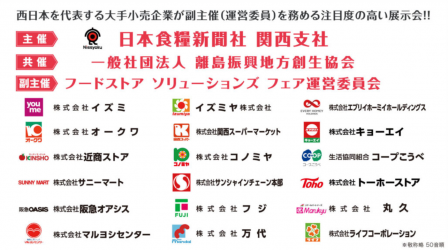

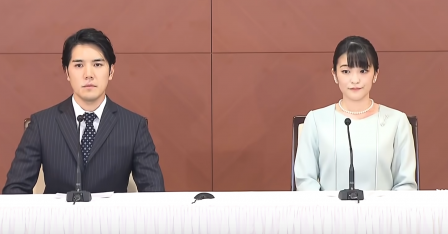

関西スーパーマーケット臨時株主総会。

エイチ・ツー・オー・リテイリング傘下の、

イズミヤ、および阪急オアシスとの、

経営統合案が可決された。

かつて北野祐次社長(当時)のもと、

日本のスーパーマーケットをリードしたのが、

関西スーパーマーケットだ。

それ以来の注目を集めたのが、

この経営統合だ。

親しい友人が、

この臨時の株主総会に出席していた。

だから逐一、報告を受けた。

日本経済新聞は、

電子版で30分おきくらいに、

速報した。

横浜商人舎オフィスで、

それらの情報をチェックしつつ、

原稿書きの仕事をした。

身が入らなかったけれど。

日経新聞はもとより、

朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、

そして産経新聞まで、

会場の伊丹市のホテルに、

多数の記者を張り付けて報道した。

午後、4時10分過ぎ、

関西スーパー取締役会の議案が、

僅差で承認された。

それまで、

怒号が飛び交うやり取りもあった。

まるで昭和時代の総会屋が、

乗り込んできたかのようだった。

結果は、私の考えた通りだった。

オーケーの主張する「反対」は通らなかった。

しかしまだまだオーケーは、

関西進出をあきらめてはいない。

関西スーパーの経営統合も、

これですんなり進むわけではない。

総会後、関係者とも電話で話したが、

まだまだ棘の道は続く。

関西スーパー自身は、

経営立て直しのプロセスにある。

イズミヤは弱体化していて、

総合スーパー店舗は残っているものの、

スーパーマーケット業態に収斂していく。

阪急オアシスも、

かつての革新力を薄めている。

日本の高質スーパーマーケットの未来は、

阪急オアシスの双肩にかかっているが、

しかしそれとてもたやすいことではない。

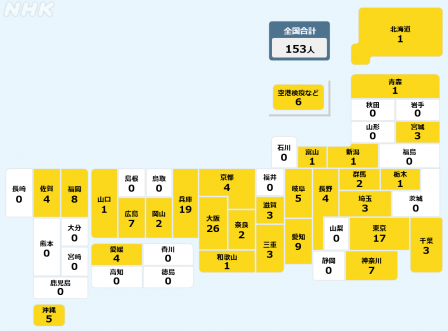

それでも3社を合わせると、

3700億円の年商規模となって、

関西にネットワークする㈱万代と、

㈱ライフコーポレーション近畿事業部と、

同等の売上げスケールとなる。

今回の件は、

ステークホルダーとは何かを、

明らかにした。

株主=取引先、

株主=従業員。

株主=顧客。

そこに阪急阪神グループの小売事業と、

関東のオーケーが絡んで、

日本中の世論の注目を浴びた。

図らずもオーケーの経営も明白になった。

会社は誰のものか。

私はそれを考え続けた。

「顧客のもの」などと、

真理だけれど表面的な結論で、

片づけるわけにはいかない。

この「関西スーパーの一番長い日」は、

月刊商人舎11月号において、

分析を含めて記事を書く。

注目度は異なれど、

これからの日本の小売業界に、

次々にやってくる出来事である。

「コロナはM&Aを早める。」

そして、

「商人の本籍地と現住所」

本籍地だけで一生を終わる商人は、

極めて稀なこととなる。

株主の総意が決めたこと。

その結論を重く考えて、

関西スーパーも、

阪急オアシス、イズミヤも、

いち早く経営統合を終わらせて、

「自己革新」に向かってほしい。

不死身の魂と鋼の躯体を、

取り戻してほしい。

そう、北野祐次の創業の精神に戻ることだ。

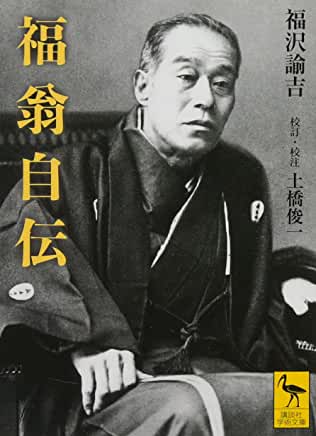

『コロナは時間を早める』

この第五章は、

「ブレイクスルーの『戦略計画』」

そのなかで私は書いている。

――「ブレイクスルー((breakthrough)」とは、

「break (破壊する)」と「through (通り抜けて)」

による造語である。

大きな障害を新たな方法で突破することだ。

その意味でイノベーションとはまた異なる。

「ブレイクスルー」の考え方が求められるのは、

未来が過去の延長線上にない時である。

こんな時には、

過去と現在をベースにした

考え方や方法が使えない。

過去の研究や分析は

役に立たないとは言わないが、

それだけでは不十分なのだ。

ではどうするか。

何よりも、

「原点や根本に帰る」ことである。

意外なことのように見えるが、

最もよりどころとするものに

頼るのである――。

それが関西スーパーにとっては、

北野祐次イムズである。

阪急オアシスにとっては、

阪急の創業者・小林一三の考え方であり、

千野和利のリーダーシップである。

イズミヤにとっては、

和田源三郎の精神であり、

和田満治の経営である。

それぞれ、原点にもどって、

そこからまた再出発し、

今度は融合に向かう。

商人の本籍地と現住所の考え方である。

「現住所」は三者が統合して、

新たに創り出すものだ。

〈関西スーパーも阪急オアシスもイズミヤも、

みんなこの本を読んでほしいな……〉

最後にウィンストン・チャーチルの言葉。

Never, never, never, never give up.

決して、

決して、決して、

決してあきらめるな。

〈結城義晴〉