第1回商人舎バイヤーセミナー。

8時15分から30分間。

昨日の結城義晴と鈴木哲男講師から5つの設問。

ただしすべてが記述式。

自分が理解したことを、

自分の言葉で回答してもらう。

改めてテキストの内容を確認する。

そうすることで、理解はさらに深まる。

鈴木先生の講義の内容も、

私の見解を加えて解説させていただく。

私の本来の講義は、

競争のマーケティングから、

分析手法まで。

ヘンリー・ミンツバーグのSWOT分析、

ボストン・コンサルティング・グループのPPM分析。

バイヤーの分析手法は多様だが、

その基本のキを教える。

午前中の第2・3講義は、

中村徹講師が担当。

商人舎のセミナーでは初めて、

登壇していただく。

1986年、大学院を修了して旧ジャスコに入社。

主にバイヤーとしてキャリアを積んだ。

1997年にSSM商品本部デイリーグループマネジャー。

そして南カリフォルニア大学のスクールで、

ブライアン・ハリス氏に学んだ。

そのカテゴリーマネジメントをジャスコに導入。

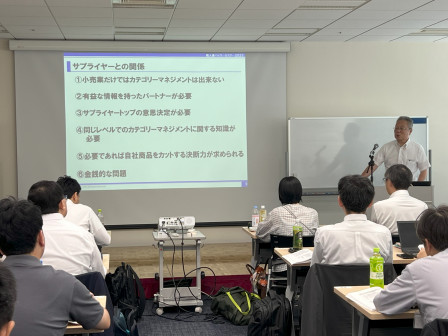

したがって前半の講義テーマは、

「バイヤーのためのカテゴリーマネジメント」

カテゴリーマネジメントの基本原則と考え方、

さらに取り組み方を事例を挙げて説明してくれた。

商品のカテゴリーをビジネスユニットと設定し、

サプライヤーに協力してもらって、

全体最適を追究する。

それによって顧客のニーズが満たされ、

売上げや利益が最大化される。

アメリカでは盛んに活用された。

そのセオリーとメソッドのエッセンスを、

丁寧に解説してくれた。

最後はクロスABC分析の活用法。

とても良かった。

第3講義のテーマは、

「バイヤーのための数値管理と計数管理」

バイヤーにとって肝要な数値の解説。

それとともにバイヤーの技術を、

一つ一つ説明してくれた。

仕入れ先を検討するときのポイント、

ブレーンの重要性なども指摘した。

バイヤーとしてのキャリアの中で得た知見。

それを披露してくれた講義だった。

参加者からは拍手が沸いた。

山本恭広編集長も駆けつけた。

中村さんは土谷美津子さんと同期入社だそうだ。

現在のイオン㈱商品物流担当副社長。

今後も商人舎で活躍願うことになる。

昼食を終えると、

いよいよ午後の講義。

プライベートブランドに関して、

体系的な講義をした。

そのグローバルな正式分類は、

コモディティ化現象によって生まれた。

だから4つの分類ごとに、

開発のコンセプトと手法は、

変わってこなければならない。

さらにバーチカルマーチャンダイジングの方法。

難しい勘所の解説は今、誰もしていないと思う。

そのなかで必須の仕様書発注の項目、

プライベートブランドのポジショニング、

デュアルブランド戦略。

アパレル問題も整理して、

最後はサプライチェーンマネジメントと、

バイヤーの情報提供。

追加講義として、

バイヤーのコミュニケーション。

これはミドルマネジメント研修から、

一つだけ抜き出した。

バイヤーはチームのメンバーだけでなく、

多くの取引先とも、そして店舗とも、

コミュニケーションの達人でなければならない。

一通り講義を終えて、

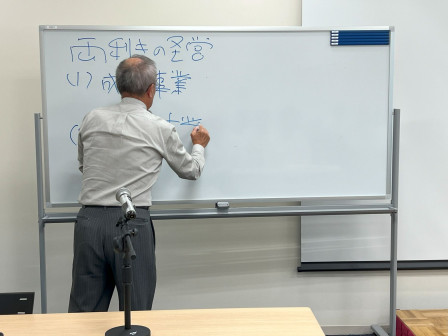

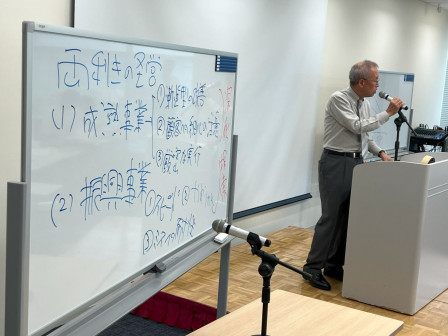

最後の提案。

バイヤーとマーチャンダイザーは、

機能分化していかねばならない。

その機能分化と両利きの経営が、

シンクロしている。

バイヤーは成熟事業の「深化」を推進し、

マーチャンダイザーは振興事業の「探索」を追究する。

これが商人舎バイヤーセミナーの提案だ。

トップや幹部の皆さんも、

商品部対策として検討してほしい。

全員が真剣に受け止めてくれた。

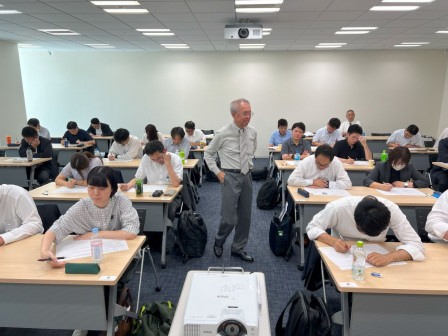

30人規模の研修会には、

講師と受講生の結びつきが生まれる。

それが何より成果を上げる。

バイヤーは「稼ぎ屋」である。

これは故渥美俊一先生の説明の仕方。

私も同感している。

つまり商品部は顧客の満足をつくると同時に、

小売企業の成長を担う機能を果たす。

バイヤー諸君はその役割を重く受け止めて、

研鑽してほしい。

鈴木哲男、中村徹、

そして結城義晴。

2日間の講義のご清聴を感謝したい。

〈結城義晴〉