米国チェーンストアの「関税値上げ抑制努力」と「ポスト覇権時代」

ゴールデンウィーク最後の日。

最長11連休の人、暦通りの人。

さまざま。

けれど物価高で、

全体には節約志向だった。

それは日常に戻ってからも、

さらに高まるだろう。

今日は三月下旬の陽気。

そして雨。

雨は植物を生き返らせる。

生き返った花はいずれも美しい。

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版。

毎日新聞掲載。

米小売り大手、

「関税値上げ」抑えているが。

「米小売り大手各社は、

関税引き上げに直面する中、

携帯電話の充電器や

タオル、ミキサーといった

日用品の価格を低く抑えるため、

あらゆる手段を講じている」

大統領の勝手な関税引き上げに対して、

チェーンストアが必死で価格を抑えている。

納入業者にコスト上昇分の吸収を迫ったり、

自社オフィスで提供する無料サービスを止めたり。

中国からの輸入品の一部の出荷を停止し、

すでに輸入された米国内在庫商品で賄う。

大半の価格は今のところ、

全体として横ばいを維持している。

涙ぐましい努力だ。

ウォルマート、ターゲット、アマゾンが

オンライン販売する、

約1万点の日用品の平均価格は

4月2日以降、実質的に横ばい状態。

さらに1月以降の集計では、

おおむね下落している。

先週、ドナルド・トランプ大統領と面会。

「この現状はいつまでも続かない」と、

強力なメッセージを伝え、警告した。

「今後値上げを避けるのは難しくなる」

「関税コストを避けるため、

小売業者が販売を取りやめるケースが出てくれば、

特定の商品が品薄になる可能性もある」

しかし一方で、

「商品価格をできるだけ長い間、

できるだけ低く抑えるよう努力する」と、

トランプに約束した。

殊勝な約束だ。

価格の抑え込みにひとまず、

成功しているということだ。

その理由は、

チェーンストアとベンダーが、

追加関税発動に先立って、

輸入商品を駆け込みで増やす努力をしたからだ。

今、米国大衆の生活を、

チェーンストアが支えている。

それを呉越同舟で大統領に主張した。

トランプとの面会は、

それをアピールする場でもあった。

どこまで響いたか。

日経新聞「複眼」

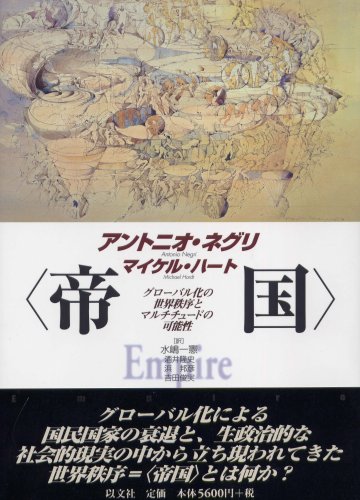

マイケル・ハート米国デューク大学教授登場。

故アントニオ・ネグリ(伊哲学者)と、

2003年に共著『帝国』を発刊して話題となった。

第2次世界大戦から1991年の冷戦終結まで、

米国が覇権体制を築いた。

それが1990年代後半から衰退し始めた。

それだけでなく世界の権力構造は、

新たな覇権国を生まない方向に

シフトしていると、彼らは考えた。

単一の国家的な組織ではなく、

超国家的なグローバルな主権形態こそ

「帝国」と化すと読み取った。

しかし今、ロシアのウクライナ侵略、

イスラエルのガザ攻撃。

トランプのグリーンランドへの干渉、

パナマ運河の保有権の主張。

20世紀初頭の古典的な帝国主義理論と

相似形だと訴える言説がある。

しかしそれとも違う。

米国の覇権体制が、

機能不全に陥っていることは確かだ。

米国の覇権は二つの要件に由来する。

第1が世界最強の軍事力、

第2が基軸通貨ドルによる経済力。

この二つはある意味で各国への「強制」だった。

米国チェーンストアも、

その恩恵に浴してきた。

ただ米国の覇権体制には、

各国から「賛同」を得るメカニズムがあった。

いわゆる「ソフトパワー」だ。

たとえば米国の大学システムは、

世界各国からエリートを集めて、

米国の政治思想や経済思想を広める

メカニズムも有していた。

米国の有力大学は世界各地の

指導者の訓練場のようなものだった。

その米国の覇権体制が衰えた。

世界最大の軍事力を保持してはいるが、

1970年代以降、ベトナム、イラク、

そしてアフガニスタンの軍事介入に失敗した。

「賛同」のメカニズムも、

第2次トランプ政権の発足で、

機能しなくなった。

あらゆることを米国が自ら破壊し始めた。

では中国やロシアが世界の覇権体制を築けるか。

それには「賛同」のプロセスが必要だが、

両国にはそれはできない。

ロシアのように、

武力だけで覇権を得ることはできない。

中国のように市場を開放せずに、

生産だけで経済覇権を握ることもできない。

あらゆる形態のナショナリズムに、

うまく対抗するような、

新たな国際主義が必要とされている。

「世界はポスト覇権の時代へと突入した」

それがマイケル・ハートの考えだ。

米国のチェーンストアも、

日本のチェーンストアも、

そのポスト覇権の時代を認識しつつ、

生き抜かねばならない。

トランプに警告したり、

約束したりするだけでは、

全然足りない。

〈結城義晴〉

4 件のコメント

今さらですが、日本もアメリカに頼りすぎていたと思います。

真の自立、独立が必要です。自衛隊の合憲化もその一つです。

その通り。

覇権体制を前提に考えすぎていました。

自主独立の思考回路になれなければいけない。

自分の事(自国)だけ考えた結果自分の首を絞めるなんて滑稽ですね。

そもそも世界規模でこれからの先を考えて行かなければ行けない中で大統領が見えていないのは益々心配になりますね。

田邊さん、その通りですね。

4年の我慢で済むかどうか。

そのあとまで影響が残るのでしょうね。

それが心配です。

それでもアメリカにも日本にも、

自浄作用が働くと思います。

それを信じたい。